Wie Wissenstransfer beim Wechsel von Beschäftigten funktionieren kann –ein Praxisbeispiel aus einer Berliner Behörde und allgemeine Empfehlungen

Frau Aus leitet die IT seit 15 Jahren. In vier Monaten geht sie in Pension. Sie muss nicht mehr pendeln und kann den Wünschen der Enkelkinder statt der Fachbereichsleitungen ihrer Berliner Behörde nachgehen. Ihr reichhaltiges Erfahrungswissen soll vorher aber noch gesichert und an eine Nachfolge vermittelt werden. Gekümmert hat sich darum eine Wissensmanagerin. Frau Staare arbeitet im Personalbereich und sieht sich jährlich die Statistiken der vermutlichen Abgänge aus Altersgründen an. Rund eineinhalb bis zwei Jahre vor dem Ruhestand geht sie auf Vorgesetzte der Ruheständler zu. Denn viel zu oft kommt der letzte Tag wie Weihnachten. Dass die Beschäftigten Resturlaub haben, manche sogar Arbeitszeitkonten, auch mal krankheitsbedingt ausfallen – wird oft verdrängt. Auch der häufige Fall, dass vor der Stellenausschreibung zur Nachbesetzung noch Anforderungsprofile etc. zu aktualisieren sind. Das ist lästig, drücken die meisten zu lange weg und stehen dann ohne das Geschenk langjährigen Erfahrungswissens da, das eine Nachfolge sehr gut brauchen könnte.

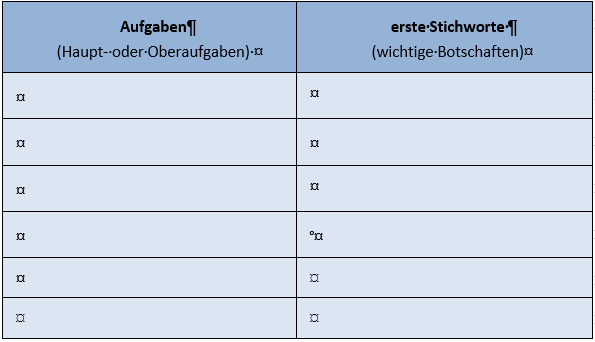

(Die gleichen Themen in einer Worddatei machen es weniger übersichtlich, aber leichter zu bearbeiten.)

Aber wie kann Frau Aus nun ihr Wissen tatsächlich übergeben? Viele stehen auch auf Ebene von Spezialist:innen in der Sachbearbeitungen vor einem großen Berg an Erfahrungen und fragen sich: Wo anfangen? Was weglassen? Wie kurz, aber klar dokumentieren? Frau Aus wird dafür von einer Dialogbegleiterin interviewt. Der Berliner Senat hat sowohl Wissensmanager:innen qualifiziert, die das Ganze bekannt machen und organisieren, als auch Dialogbegleiter:innen in den Behörden ausgebildet. Für sie ist das eine Zugleichaufgabe. Mehr als ein, zwei Fälle im Jahr schafft man da nicht pro Dialogbegleiter:in, bekommt aber dabei interessante Einblicke in andere Aufgabengebiete. Für Frau Aus ist allerdings ein sogenannter externer Dialogbegleiter gekommen. Der ist Profi, hat mehr Zeit und Routine, aber auch eine neutrale Position gegenüber heikleren internen Themen.

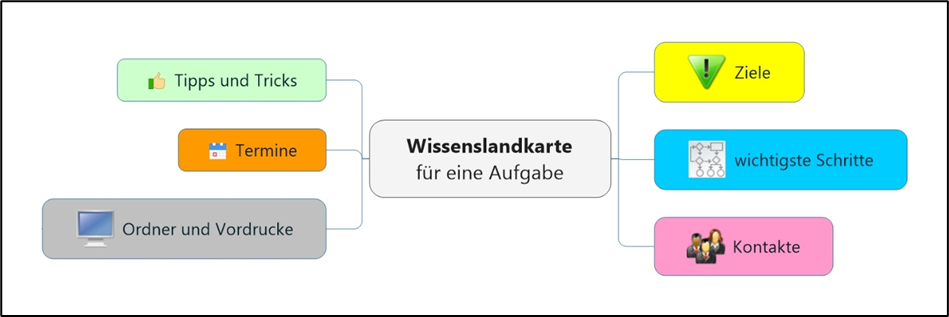

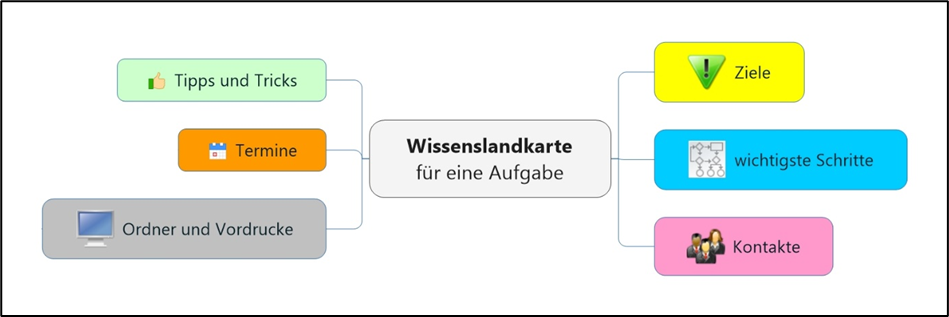

In sechs Terminen, meist in Präsenz aber auch online, werden erst Themen gesammelt und dazu Kernaussagen dokumentiert (siehe Abb.). Frau Aus muss sich nur zurücklehnen und auf die Fragen hin erzählen. Die Mitschrift sieht sie gleich am Beamer oder online im geteilten Bildschirm, korrigiert und schlägt eine Formulierung vor. Inhalte sind bei ihr als Führungskraft mal operative Aufgaben (siehe MindMap oben), mal die Historie des Hauses und Referats oder auch Führungsstil und eine Einschätzung der aktuellen Veränderungen und Herausforderungen in den Teams und dem gesamten Haus aus Sicht ihres Faches.

Es geht dabei nicht darum, alles aufzuschreiben. Stattdessen werden eher kurze Kernaussagen gesammelt und diese dann der Nachfolge zur Vorbereitung auf ein Gespräch geschickt. Ist diese noch nicht da, müssen Kolleg:innen und Vorgesetzte zum Transfergespräch. Bei Frau Aus hat es aber geklappt. Es gibt sogar eine Stellendoppelbesetzung, also ein paar Woche Einarbeitung für Herrn Neu. Auch das wird in Berlin finanziert. Drei Termine zum Transferdialog werden zwischen Frau Aus und Herrn Neu moderiert. Dabei könnten sie Themen der erstellten „Wissenslandkarte“ auch gut alleine durchgehen. Aber ein paar vertiefende Fragen durch die Dialogbegleitung, ähnlich wie in einem Coaching, unterstützen dabei, in die Tiefe des Erfahrungswissen zu kommen und erste Schlussfolgerungen für Herrn Neu zu ziehen.

Frau Aus hat sich schon einige zusätzliche Stunden aufhalsen müssen in ihren letzten Monaten. Aber sie erzählt, dass sie das Gefühl motiviert, „ihr Erbe“ gut weiterzugegeben, sie sich in ihrem Erfahrungswissen wertgeschätzt fühlt. Herr Neu, der schon einige Berufsstationen hinter sich hat, wünscht jedem so einen Start und auch seine neu Vorgesetzte hat so ein gutes Gefühl im Angesicht der Herausforderungen und Veränderungen. Das Team erlebt einen sanften Umbruch mit Kontinuität im Verständnis der täglichen Probleme. Auch wenn der Neue, manche Dinge anders machen will, weiß er, warum es früher nicht so gehandhabt wurde und kann das berücksichtigen.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Ein strukturierter Wissenstransfer wird in der öffentlichen Verwaltung zwar immer wieder eingesetzt – gemessen am Bedarf aber erstaunlich wenig. Die Gründe dafür liegen in den grundlegenden Rahmenbedingungen. Wer sich diese bewusst macht, kann das wertvolle Erfahrungswissen sichern und eine hohe Motivation gehender und kommender Mitarbeiter:innen ermöglichen.

Auch in Unternehmen fehlt oft ein strukturierter Wissenstransfer, auch Wissensstafette (Volkswagen) oder Expert Debriefing (z.B. Siemens) genannt und seit vielen Jahren ein versiertes Instrument des Wissensmanagements. In der öffentlichen Verwaltung bremsen vor allem drei Gründe den Wissenstransfer:

- Auf einzelnen Stellen und innerhalb von Teams findet sich eine hohe Breite an unterschiedlichen Aufgaben (siehe auch Wolf Steinbrecher zu Unterschieden der öffentlichen Verwaltung zu Unternehmen: https://agile-verwaltung.org/2023/05/30/uberraschung-die-verwaltung-ist-anders-als-die-wirtschaft/). Entsprechend viele Spezialist:innen gibt es. In vielen Behörden herrschen daher „Lonesome Cowboys“ über wichtige Sachgebiete, die im Idealfall zwar viel können, aber auch nicht gewöhnt sind, Wissen zu teilen. Bei einem Wissenstransfer fällt es ihnen schwer, Prioritäten zu setzen und das große Erfahrungswissen zu reduzieren und pointiert zu formulieren.

- Führungskräfte sind selbst stark im operativen Geschäft eingebunden. Sie haben wenig Zeit für die eigentliche Führungsarbeit, die Kultur ist weiterhin zu hierarchisch geprägt und zeigt zu wenig Wertschätzung für Wissen und Kompetenzen ihre Beschäftigter. Menschen oder kleine Gruppen schließen sich daher zu oft in „Wissensinseln“ ab.

- Die Kultur ist von korrekter Aufgabenerfüllung, aber weniger als in Unternehmen von Weiterentwicklung geprägt. Daher finden sich besonders viele „haben-wir-schon-immer-so-gemacht“-Prozesse. Bei einem Wissenstransfer bestehen auch Ängste vor Transparenz, da schon länger niemand etwas hinterfragt hat. Ein Klassiker im Wissenstransfer ist der Moment an dem Beschäftigte merken: Wahnsinn, was ich eigentlich alles mache! Stellenbeschreibungen sind da längst veraltet, reale Schwerpunktsetzungen lange verschoben.

Wie können Sie diese Faktoren in der öffentlichen Verwaltung oder auch sonst berücksichtigen?

Ad 1) Erfahrungsträger brauchen meist viel Unterstützung beim Strukturieren und Zusammenfassen. Führungskräfte oder Begleitungen können zu Beginn daher helfen, Schwerpunkte zu setzen. Hilfreich sind einfache Strukturpunkte je Aufgabe wie: Ziele, wichtigste Schritte, Ansprechpartner, Termine etc. Um zu verhindern, dass sie sich in Details verlaufen, braucht es schnelles Feedback. Bei den typischen, historisch gewachsenen Ablagen, die man nicht mehr aufzuräumen schafft, muss man die wichtigsten Ordner und Dokumente auflisten und kann sie mit Hinweisen versehen.

Ad 2) Wenn es Vorgesetzten der ausscheidenden Erfahrungsträger:innen schwer fällt, selbst Prioritäten zu setzen, sollten sie immer wieder neu im Prozess des Wissenstransfers eingebunden werden, um mehr zu verstehen. Bei offener Nachfolge muss auch Verantwortung für die Übergangszeit im Team frühzeitig geklärt werden. Oft ist eine Aufteilung von Aufgaben im Team sinnvoll, bei der auch Vorgesetzte etwas übernehmen.

Ad 3) „Gute Frage, muss ich erst mal nachdenken“ ist eine typische Antwort von Spezialist:innen, die lange allein gelassen wurden. Ist die Reflexion über Aufgaben und Herausforderungen ungewohnt, helfen Methoden der Visualisierung (z.B. „Schwerpunkte im Jahresverlauf“) und des Story-Tellings (ein komplizierter Antrag, eine schwierige Teamsituation gelöst etc.). Erfahrungen werden so schrittweise greifbar gemacht, die Übertragbarkeit der Erfahrungen oder ggf. Weiterentwicklungen so leichter nachvollziehbar.

Vom Strukturierten Wissenstransfer als notwendige 5-vor-12-Maßnahme gehen viele dann den Schritt zu kontinuierlichem Wissensmanagement. Dieser bewusste Umgang mit Wissen und der Einsatz niederschwelliger Methoden ist auch in Behörden nicht unbedingt neu. Die Dringlichkeit steigt aber enorm: Jüngere Beschäftigte wechseln viel häufiger. Aufgaben, Ansprechpartner, gesetzliche Vorgaben etc. verändern sich rascher und fordern Anpassungen. Die Welt wird schlicht komplexer, eine größere Zahl an Aufgaben und Themenstellungen muss überblickt werden. Wissensmanagement wird damit zur dringenden Führungsaufgabe, aber auch zur Chance moderne Arbeitsweisen zu etablieren, die auch auf Teamentwicklung, gesunder Führung oder Arbeitgeberattraktivität einzahlen.

Ausblick

In den letzten Jahren erweitert sich die Perspektive im Demografischen Wandel. Vor zehn Jahren blickte man v.a. gebannt auf die Sicherung des Erfahrungswissens langjähriger Spezialist:innen vor deren Ruhestand. Mittlerweile haben sich die Schwerpunkte des Wissensmanagements in vielen Behörden verschoben. Es geht um kontinuierliches Wissensmanagement, um eine Zuspitzung der Dringlichkeit und Wissensmenge zum Berufsende zu vermeiden und man muss die Einarbeitung neuer Beschäftigter immer öfter auch ohne Wissenstransfer der alten Hasen organisieren, weil diese in vielen Teams schon weg sind, weil neue Aufgaben hinzugekommen sind oder sich Aufgaben stark verändert haben. Wichtige Veränderungen ergeben sich auch, wenn neuen Beschäftigte, wie Quereinsteiger:innen, bestimmte Grundlagen des Verwaltungshandeln gar nicht mehr mitbringen oder allgemein andere Anforderungen an die Arbeitswelt stellen (Generation Z).