Entscheidungsfindung

Entscheidungen formen den Weg, den eine Organisation einschlägt. Sie reduzieren Unsicherheit und schaffen Klarheit. Je schneller und je breiter verteilt eine Organisation in der Lage ist, passende Entscheidungen zu finden, desto schneller kann sie reagieren.

Hierarchie hat ihre Rolle und Berechtigung oder auch ihre Notwendigkeit. Sie kann aber ein Engpass in der Entscheidungsfindung werden, zum Beispiel durch (Macht-)Distanz oder durch verknappte Verfügbarkeit. Die Institutsleitung, die alles freigeben muss, aber nie erreichbar ist, kann absichtlich oder unabsichtlich Entscheidungen verzögern. Verhaltensmuster chronifizieren sich und werden dann kaum noch hinterfragt.

Entscheidungen müssen manchmal Engstellen passieren, zum Beispiel im Sicherheitsumfeld bei Freigaben von sicherheitsrelevanten Entscheidungen. Das richtige Maß zwischen Kontrolle und Selbststeuerung ist aber kritisch abzuwägen. Sicherheit, vermeintliche Sicherheit, Vertrauen, Kontrolle und Schnelligkeit.

Je mehr Entscheidungen auf operativer Ebene gefunden werden können, desto wendiger oder „agiler“ die Organisation. Das ist einer der vielen Gründe für Organisationen in Wirtschaft und Verwaltung, auf weitestmögliche Selbstorganisation zu setzen. Es gibt also handfeste und sogar wirtschaftliche Gründe für Selbstorganisation, nicht nur die, dass Menschen lieber Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung erleben als Kontrolle. Auch rein physisch betrachtet liegt im Mehrhirndenken mehr Energie, denn zwangsläufig können viele Gehirne mehr denken als eines alleine. Der Weg der Entscheidungsfindung muss aber zum Ziel der Entscheidung passen: Soll es eine einsame Entscheidung sein, ein Machtwort, oder eher ein Konsens? Natürlich kann es anstrengender sein, gemeinsam zu entscheiden, aber die Entscheidungen werden tragfähiger, nachhaltiger und mit den richtigen Kompetenzen qualitativ besser. Abgesehen von der Abkürzung des Entscheidungsweges. Zur Entscheidungskompetenz gehört, einschätzen und festlegen zu können, was auf welche Weise mit welcher Absicht entschieden werden soll.

Ist „mehr Selbstorganisation“ das erklärte Ziel einer Organisation, ob in Wirtschaft oder Verwaltung, hört man oft Bedenken wie: „Selbstorganisation – das funktioniert bei uns nicht, unsere Teams übernehmen keine Verantwortung.“ Dies führt schnell zu einer Diskussion über Kultur und Haltung – Aspekte, die oft als schwer zu etablieren oder zu beeinflussen abgetan werden. Nach meiner Erfahrung kann die Haltung hinter wirksamer Entscheidungsfindung und Selbstorganisation gefördert und organisiert werden. Diese Gestaltungsmöglichkeiten werden oft unterschätzt und die Haltung als Ausrede verwendet. Es braucht Kompetenz, Erfahrung und Mut. Organisationsentwicklung ist in gewisser Weise auch Handwerk.

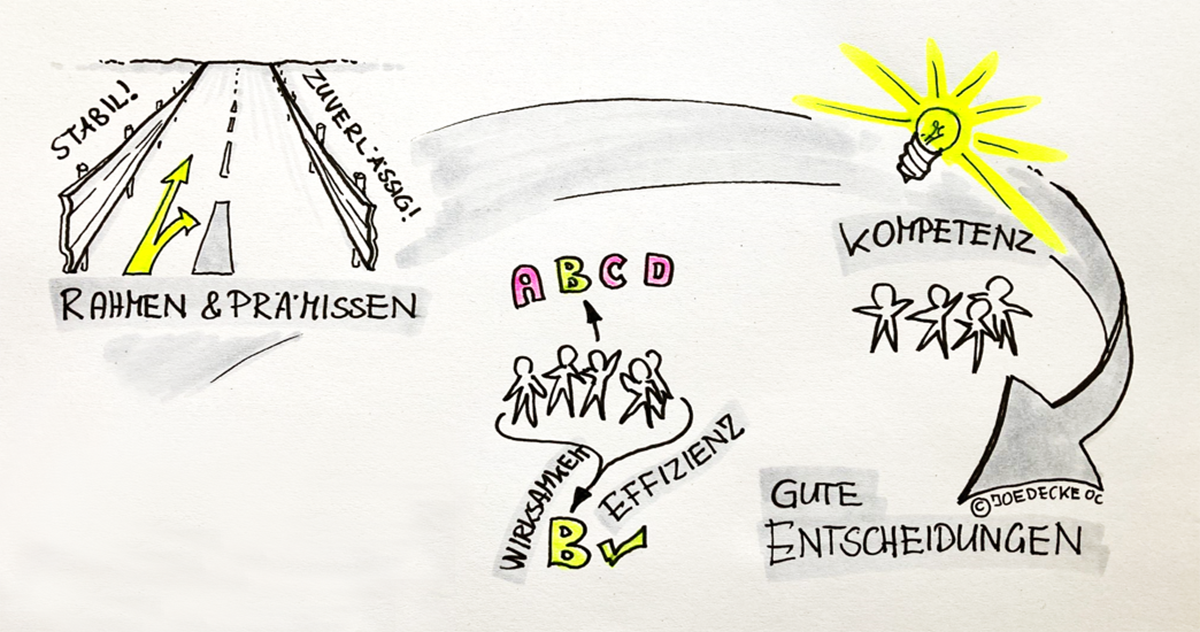

Es geht um:

- Klarheit, Transparenz und Verlässlichkeit des Entscheidungsrahmens, in dem Teams frei entscheiden können.

- Die Akzeptanz und Absicherung der Wirkung von Entscheidungen, sowohl intern als auch extern.

- Die Fähigkeit des Teams, gemeinsam Entscheidungen zu treffen.

In all diesen Aspekten spielt die Führung eine fundamental wichtige Rolle. Manche Entscheidungen können Teams nicht treffen, daher muss die Führung den Entscheidungsrahmen klar definieren und kommunizieren, innerhalb dessen ein Team entscheiden kann und darf.

Entscheidungen des Managements sollten transparent gemacht und soweit möglich der Sinn dahinter erklärt werden. Teams können unpopuläre Entscheidungen meist gut akzeptieren, wenn sie verstehen, wie diese Entscheidungen zustande kamen.

Der Aufbau von Transparenz, Verbindlichkeit und Verlässlichkeit ist ein schrittweiser, evolutionärer Prozess. Entscheidungsfähigkeit kann man nicht anschalten oder per Anweisung umsetzen. Der Schlüssel liegt im Erleben von Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung. Teams, die spüren, dass sie Dinge beeinflussen können, übernehmen in der Regel gerne Verantwortung.

Im Impuls in der Mittagspause „Entscheidungen finden – nur selbstorganisiert?“ am Mittwoch, 22. Nov. 2023 12:15 – 13:15 Uhr gehe ich auf die Grundlagen und Rahmenbedingungen für gute Entscheidungen ein, sowohl für hierarchische als auch für eher selbstorganisierte Umfelder. Gemeinsam treffen wir in einem Kurz-Workshop Entscheidungen und reflektieren im Anschluss das Ergebnis.

https://www.eventbrite.de/e/impuls-in-der-mittagspause-entscheidungen-finden-nur-selbstorganisiert-tickets-740663242697?aff=oddtdtcreator

Vielen Dank für diesen ermutigenden Artikel!

Folgende Erfahrung habe ich (im öffentlichen Dienst tätig) schon einige Male gemacht: Vorgesetzte versuchen Mitarbeitende dazu zu motivieren, bestimmte Entscheidungen selbst zu treffen. Daraufhin wird geantwortet, dass Entscheidungen zu treffen nicht der Eingruppierung entspreche: „Wenn ich Entscheidungen treffen soll, dann möchte ich besser bezahlt werden, und die Arbeitsplatzbeschreibung muss entsprechend angepasst werden.“ – Game over, verständlicherweise.

Wie könnte man damit umgehen?

Hallo, hier hilft nur Transparenz, aus meiner Sicht. Gründe und Sinn hinterfragen und natürlich offenes Feedback. Ich würde eine (extern moderierte) Retrospektive empfehlen. Dann kann man über die Gründe sprechen und hat zumindest Klarheit. Oder es fehlt die Erfahrung der Freude, etwas aktiv zu verändern (Selbstwirksamkeit) – und da sind auch die Gründe ein möglicher Hebel. Es geht aus meiner Sicht nur gemeinsam.

Viele Grüße