Neue Räume braucht das Land – Raumkonzepte für Agilität

Nicht erst seit Corona, aber durch die Pandemie befördert, gehört das Arbeiten im Home-Office, umfassender formuliert, das bürofreie Arbeiten zum Alltag in deutschen Verwaltungen. Schon vor Corona waren die Büroflure wegen der weit verbreiteten Teilzeitarbeit nachmittags oft verwaist. Die Ausweitung der Arbeit im Home-Office hat dem einen weiteren Schub gegeben.

Diese neue Situation beflügelt manche zu Einsparungsphantasien: Könnte man nicht viel (Steuer-)Geld sparen, wenn man die Raumbelegung durch geschickte Steuerung komprimiert und dadurch dauerhaft freie Flächen erhält? Die freigewordenen Ressourcen könnten entmietet, verkauft oder sonstwie gewinnbringend anders verwendet werden, so der naheliegende Gedanke.

Es gibt pfiffigere Lösungen. Die Senatsverwaltung in Bremen und das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft in Karlsruhe zeigen, dass Verwaltung auch „innovativ“ kann.

Warum Vermieten oder Verkaufen schwierig ist

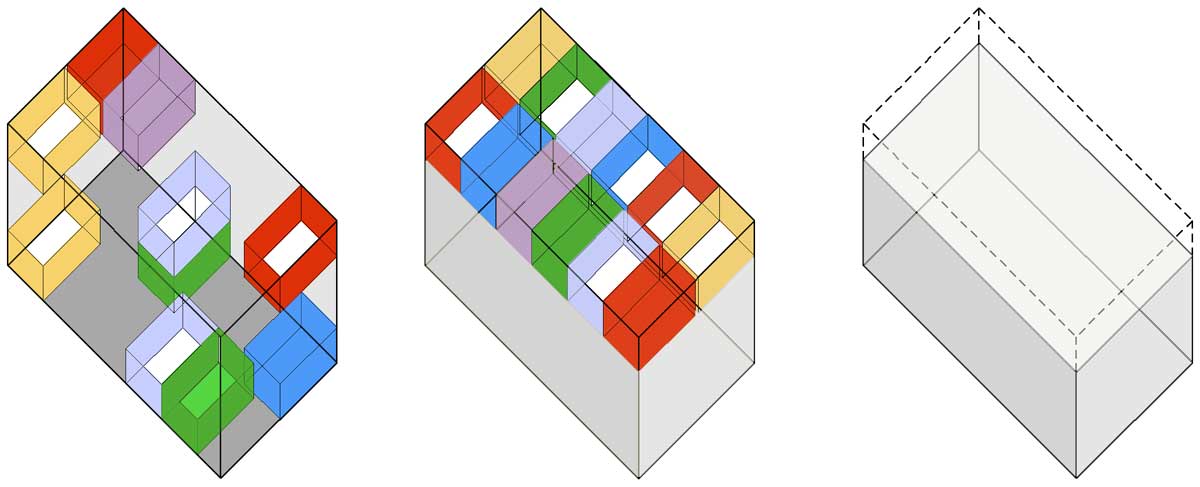

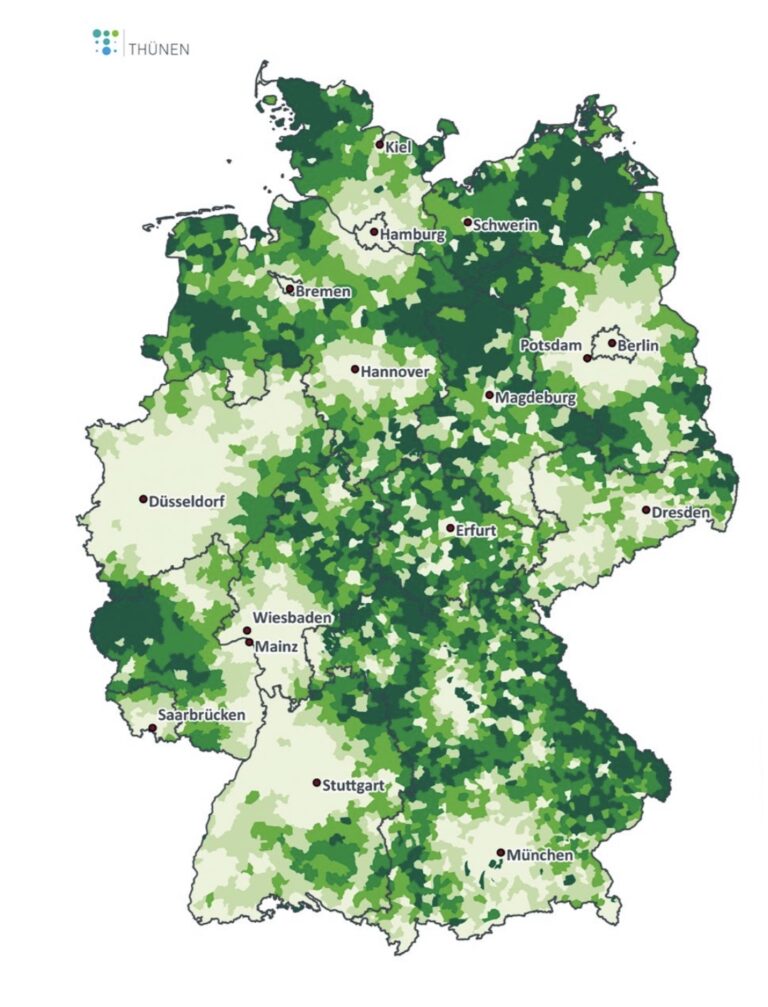

Freiwerdende Räume zu vermieten oder zu verkaufen ist genauso naheliegend wie schwierig. Die nicht mehr benötigten Räume sind meistens im ganzen Gebäude verteilt und zudem zu unterschiedlichen Zeiten oder an unterschiedlichen Tagen frei (siehe Abbildung 1a). Selbst wenn es gelingt, die Räume durch interne Umzüge und geschicktes Raummanagement zu einer ganzen Etage oder einem Gebäudebereich zusammenzufassen (Abbildung 1b und 1c), muss man jemanden finden, der genau diese Fläche benötigt. Eine Mischnutzung durch Verwaltung und Externe ist ebenfalls nicht leicht machbar, wenn nicht gerade eine ganze Etage frei wird.

b) Durch gechicktes Raummanagement kann es gelingen, aus den verteilten freien Raumressourcen zusammenhängende Flächen zu generieren

c) Vermietung/Verkauf dieser Teilbereiche oder Teilflächen ist schwierig

Neue Raumangebote – Modern Workplace

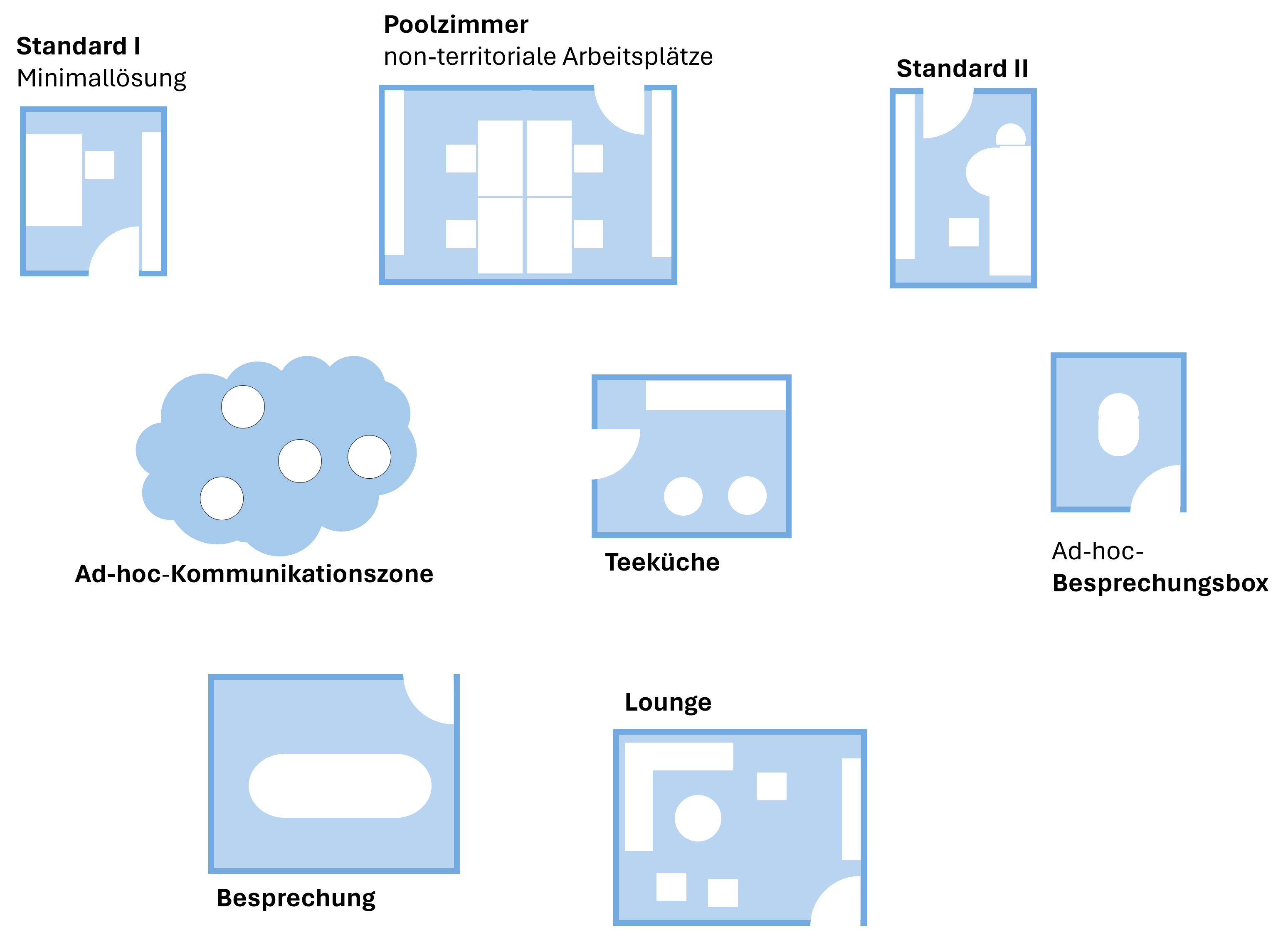

Ein anderer Ansatz als bloßes Geldsparen ist, die freien Raumressourcen für neue Raumkonzepte zu verwenden. Hybrides, ortsverteiltes Arbeiten, agile, teamorientierte Arbeitsweisen und die zunehmende Projektarbeit in Verwaltungen benötigen ohnehin zusätzlichen Platz und neue Raumtypologien.

An die Stelle der klassischen Büros (Einzel-, Zweier- und Gruppenbüros) für Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen, sowie entsprechend der Position größere Büros für Führungskräfte, alles links und rechts eines Flurs aufgereiht, können nun differenzierte Raumkonzepte treten, die sich vor allem an den zu erledigenden Aufgaben orientieren.

Ein Beispiel: Könnte man nicht die „Besprechungsecken“ im Zimmer der leitenden Führungskraft aus deren Zimmern befreien und statt dessen diverse Besprechungskabinen einbauen, die ad hoc aufgesucht oder vorab gebucht werden können? Das würde eine intensivere und deutlich sparsamere Nutzung der Flächen bedeuten. Gleichzeitig würde ermöglicht, neben dem klassischen Besprechungsraum – Konferenztisch und Stühle – zusätzlich mehr als Lounge gestaltete Räume zur Verfügung zu stellen. In Loungeatmosphäre verlaufen Besprechnungen anders, als wenn man um einen Besprechungstisch herum sitzt.

Wenn Nutzung und Gebäude es zulassen, kann man sogar daran denken, die klassische Zellenstrukturen ganz aufzugeben und Bürolandschaften aufzubauen.

Beispiel: Tabakquartier Bremen

Bremens Tabakquartier: Wo früher Europas größte Zigarettenfabrik war, entsteht seit einigen Jahren ein neues Quartier mit gemischter Nutzung. Ein Hotel, Wohnungen, Gastronomie, Grünflächen und eine Kita gehören dazu. Und auch ein Verwaltungsgebäude. Im ehemalige Tabakspeicher II sind Teile der der bremischen Verwaltung angesiedelt worden. Genauer: Die Digitalisierungsabteilung und die Referate für Organisation und Aus- und Fortbildung des Senators für Finanzen.

Die Tabakspeicher sind seinerzeit in Skelettbauweise errichtet worden. Das heißt, die Decken werden nicht von tragenden Wänden, sondern von Stützen und Unterzüge getragen. Das Gebäude bietet also die Möglichkeit, neue Raumkonzepte zu realisieren. Gepaart mit dem Willen, sich auch wirklich darauf einzulassen, sind freie Grundrisse entstanden, die explizit hybrides, agiles und teamorientiertes Arbeiten zulassen.

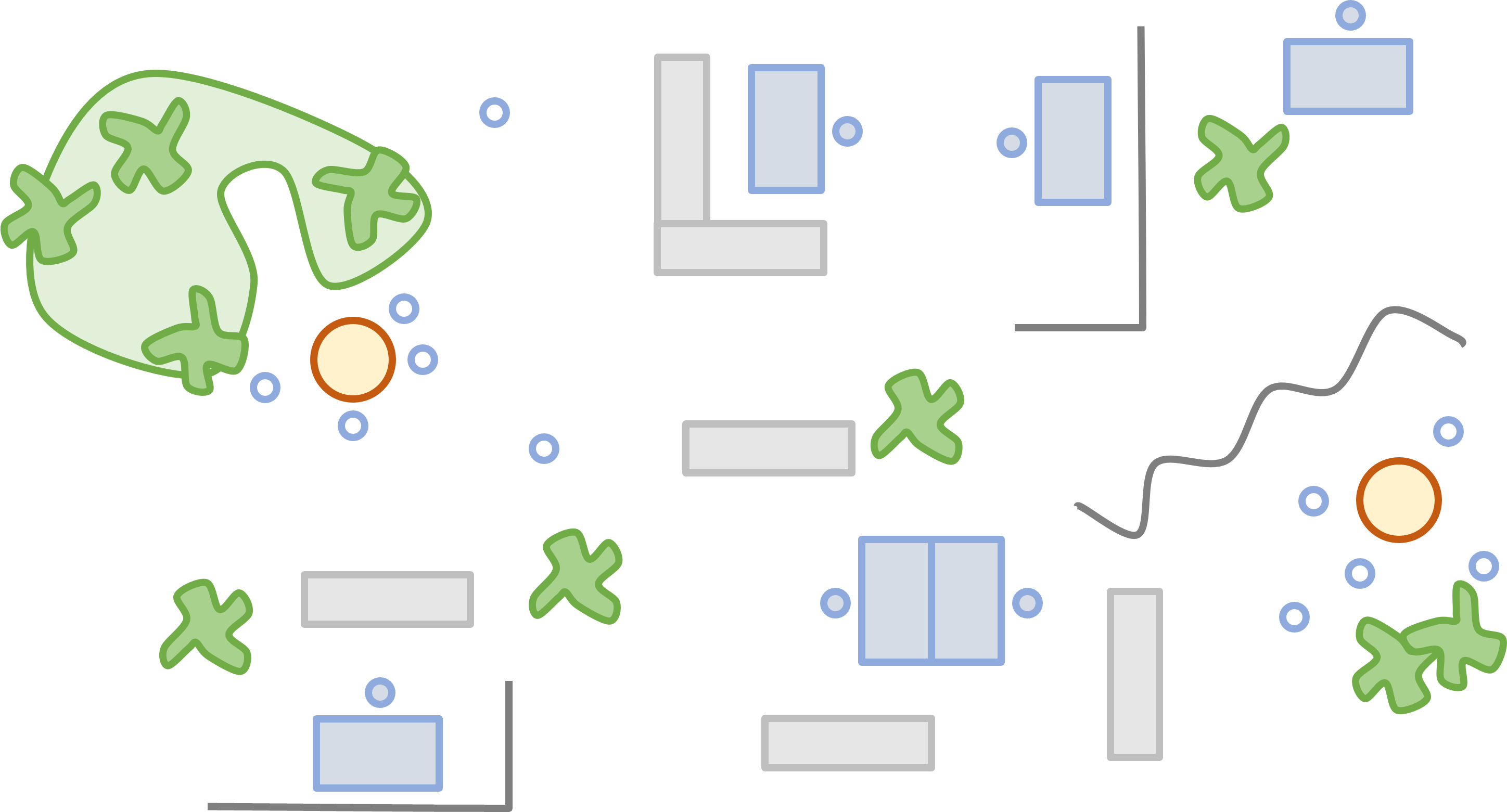

Die Erfahrungen der Nutzerinnen und Nutzer mit den offenen Grundrissen sind gut. Es bedurfte allerdings eines längeren gemeinsamen Planungs- und Gewöhnungsprozesses, um das innovative Raumkonzept für alle gangbar und akzeptabel zu machen. Ein Ergebnis dieses Prozesses sind die Videokonferenz- und Besprechungsboxen, in die man sich zurückziehen kann, um andere nicht durch lautes Sprechen zu stören.

Für den Erfolg mitentscheidend war, dass die technische Infrastruktur die neuen Arbeitsformen konsequent unterstützt: Man kann sich mit seinem Notebook an einem beliebigen Arbeitsplatz begeben und hat immer die notwendigen Verbindungen – und selbstverständlich Zugang zu allen notwendigen Dokumenten. Auch die telefonische Erreichbarkeit mit einer fixen Telefonnummer ist gegeben, egal an welchem Platz man sich befindet.

Beispiel: New Work im Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft in Karlsruhe

Was tun, wenn man nicht wie im Bremer Beispiel die Chance hat, auf einer flexiblen Fläche von Grund auf neu zu konzipieren. Das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft in Karlsruhe zeigt, dass man auch im Gebäudebestand innovative Konzepte realisieren kann.

Schon während Corona zeigte sich, dass die Arbeit im Home-Office nicht nur das Ansteckungsrisiko vermindert, sondern für viele Mitarbeitende große Vorteile hat. Um das hybride Arbeiten zu institutionalisieren und gleichzeitig etwas sinnvolles mit den freiwerdenden Flächen anzufangen, wurde ein „New-Work-Projekt“ ins Leben gerufen. Unter externer Moderation und Unterstützung durch die Stabsstelle für Verwaltungsmodernisierung der Stadt Karlsruhe konnten die Mitarbeitenden, egal ob Sachbearbeiterin oder Führungskraft, gestalten und entscheiden, wie man die Raumressourcen verfügbar macht und was mit den freien Raumreserven geschehen soll.

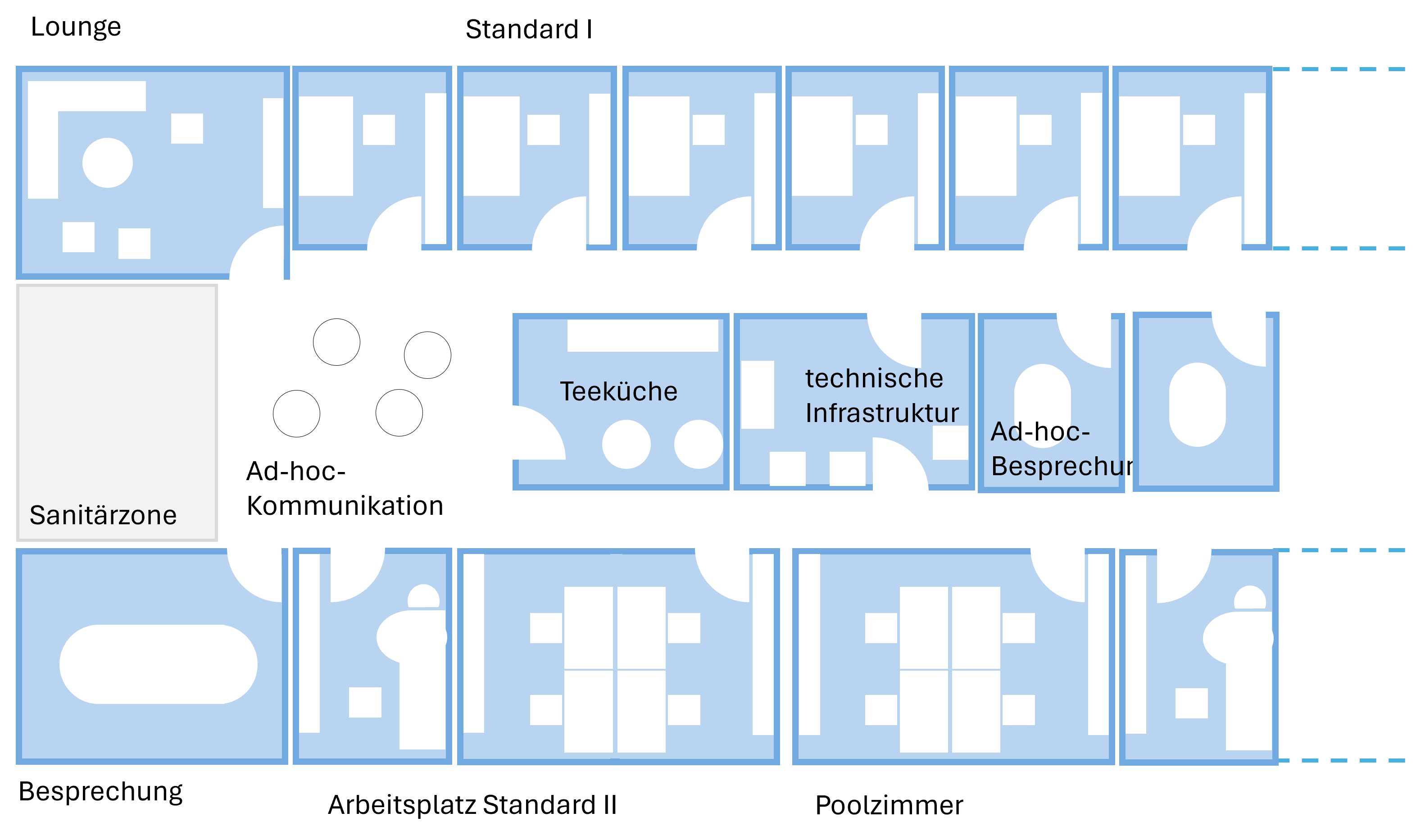

Entstanden ist ein Konzept, das auf jeder Etage Raumangebote für verschiedene Aktivitäten bereitstellt. Die Angebote reichen von gut ausgestatteten Besprechungsräumen (Salons und Studios) bis hin zu Räumen, die einfach mit Stühlen und Cafétischchen ausgestattet sind. Auch eine Bibliothek, in der man in Ruhe Fachzeitschriften studieren kann, ist dabei.

Hochbau und Gebäudewirtschaft. Das bedeutet: Architektinnen und Architekten sind am Werk. Gute Gestaltung ist ein Muss. Für die neuen Räume wurde deswegen ein Farbkonzept entwickelt, das mit kräftigen Farben arbeitet. Die Farbpalette wurde inspiriert durch eine mit Designpreisen ausgezeichneten Geschirrserie („Futurismo“), die in ihrer Farbigkeit eine Hommage an die Rebellen der Futurismus-Bewegung darstellt.

Für die Möblierung wurde nichts neu beschafft. Vielmehr wurden gebrauchte Möbel unterschiedlicher Herkunft (auch private Spenden sind darunter) aufbereitet.

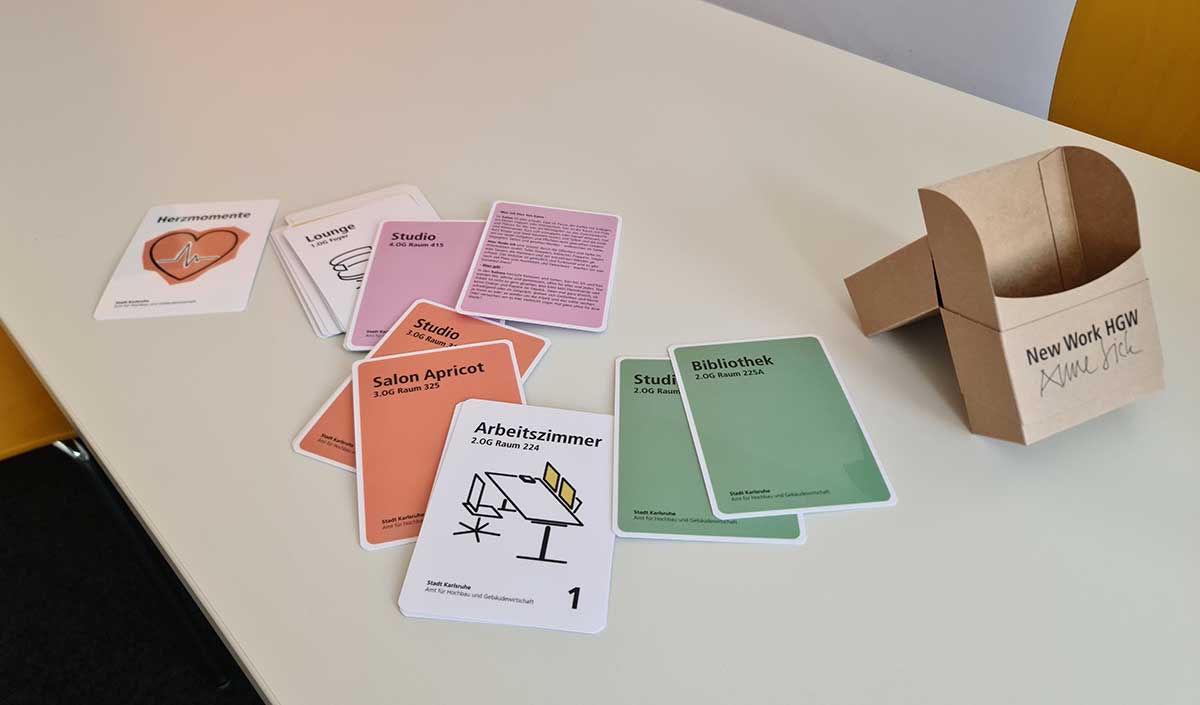

Inspirationen und einige wenige Regeln, wie die Räume genutzt werden können, sind in einem eigens entwickelten Kartenset zusammengestellt worden, das in allen Räumen ausliegt.

Erste Erfahrung zeigen, dass die Räume gut genutzt werden. Manche mehr, manche weniger. Das gehört aber immanent zu agilen Arbeitsweisen: Ausprobieren und mit der gewonnenen Erfahrung nachjustieren.

Fazit

Wer hätte das gedacht: Verwaltung kann auch innovativ. Man muss es nur wollen. Die Gebäude sind offenbar kein Hindernis; auch in klassischen Verwaltungsgebäuden kann man ohne Großbaustelle tolle Konzepte realisieren. Für den Erfolg entscheidend ist, dass die Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, mitzugestalten.

Schöne Beispiele aus der Umsetzung. Die Einbindung und Mitgestaltung der Mitarbeiter kommt mir aber im Beitrag zu kurz.

Akzeptanz und Nutzung, wird maßgeblich vom Personal & nicht von den Planern erfolgen.

Spannend finde ich das Karlsruher Beispiel. War der Personalrat involviert? Gibt es dazu eine Dienstvereinbarung? Oder habt ihr einfach mal ausprobiert?

Ja, der Personalrat war beteiligt. Eine explizite Dienstvereinbarung war nicht nötig.