Von der Bürokratie zur Innovation: Kreativität in der Verwaltung

Die Organisationskultur der Verwaltung ist traditionell von Werten wie Stabilität und Rechtmäßigkeit geprägt. Angesichts der sich verändernder Rahmenbedingungen und einer Umwelt voller unbekannter Variablen – wie der ökologischen und digitalen Transformation sowie des demografischen Wandels – wird ein tiefgreifender Kulturwandel jedoch immer notwendiger. Die Verwaltung muss ihre Rolle teilweise neu überdenken und definieren. Sie muss sich von einer rein ausführenden zu einer proaktiven und gestaltenden Verwaltung entwickeln.

Die Diskussion über die Zukunftsfähigkeit des öffentlichen Dienstes ist nicht neu. Früher standen oft die Aufgabenentwicklung und Finanzen im Mittelpunkt. Später rückten Themen wie die sogenannte Flüchtlingskrise und die Corona-Pandemie in den Fokus. Heute jedoch stehen die traditionellen, am Rationalitätsansatz Max Webers orientierten, Organisationsprinzipien vor einer grundsätzlichen Kritik ihrer Zweckmäßigkeit. Dies bedeutet nicht, dass alle bewährten Prinzipien aufgegeben werden müssen. Vielmehr gilt es zu erkennen, wo das Verwaltungssystem in der heutigen VUKA-Welt (volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig) an seine Grenzen stößt. Die hier wirkenden Fliehkräfte erfordern eine konstruktive Bewertung und Anpassung der Strukturen an die veränderten äußeren Rahmenbedingungen. Schließlich ist die Verwaltung nicht um ihrer selbst willen organisiert.

Die zunehmende Beliebtheit von New Work-Praktiken in der Verwaltung ist eine Reaktion auf diese Entwicklung. New Work selbst ist in der Praxis unklar definiert und wird oft als Sammelbegriff verwendet. Gerade durch die hohe Popularität ist der Term verwässert und fungiert häufig noch als Buzzword. In vielen Fällen bleibt unklar, wo die damit verbundenen Praktiken ansetzen und mit welchem Ziel sie eingesetzt werden. Ursprünglich von Frithjof Bergmann geprägt, bedeutet New Work eine Arbeit, die es dem Menschen ermöglicht, sein volles Potenzial zu entfalten und eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben. New Work umfasst daher nicht nur flexible Arbeitszeiten und moderne Büroumgebungen, sondern auch die tiefgreifende Umgestaltung von Arbeitsinhalten und -strukturen, um den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und seine Kreativität und Selbstverwirklichung zu fördern. Ein solcher Veränderungsprozess bedeutet auch den Schritt ins Unbekannte. Innovation und neue Lösungsansätze sind gefragt, um in einer veränderten Organisationsform zu denken und neue Ansätze in der „Amtsstube“ zu erproben.

Stellt man nun im Stile des Familienduells die Frage: „Wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie uns einen konkreten Baustein, mit dem der öffentliche Sektor effektiver auf die anstehenden Herausforderungen reagieren kann“, so würde die Antwort „Kreativität“ nicht gut abschneiden. Dabei kann gerade ein kreativer Ansatz dem öffentlichen Sektor helfen, flexibler und agiler auf die sich abzeichnenden Veränderungen zu reagieren. Genau genommen geht es aber um mehr als nur darum, den öffentlichen Dienst an äußere Veränderungen anzupassen: Es geht darum, die inneren Strukturen zu revitalisieren und an die Anforderungen der Zukunft auszurichten.

Was ist Kreativität?

Der Mensch ist von Natur aus ein schöpferisches und kreatives Wesen. Das Entwickeln eigener Ideen und Lösungsvorschläge zur Verbesserung einer Ausgangssituation oder zur Bewältigung eines Problems gehört zu unserem Alltag. Kreativität lässt sich als eine Haltung übersetzen, die auf das Entdecken und Schaffen von Neuem ausgerichtet ist, experimentierfreudig ist und sich auf unbekanntes Terrain wagt. Ein wesentliches Merkmal von Kreativität ist die Fähigkeit zu flexiblem und divergentem Denken. Übertragen auf die Arbeitswelt heißt das nicht, dass wir jeden Tag das Rad neu erfinden müssen. Es geht darum, festgefahrene Denkmuster im Sinne von „das haben wir schon immer so gemacht“ aufzubrechen und Konventionen in Frage zu stellen. Es geht um die Neukombination von Informationen und damit verbunden um das Umdenken und Transformieren von vorhandenem Wissen.

Kreativität im beschriebenen Sinne entsteht jedoch nur bedingt in einem rein hierarchischen, regulierten und auf maximale Konformität ausgerichteten System. Es braucht inhaltliche Freiräume und Puffer, um dieses Umdenken und Umformen des vorhandenen Wissens im Alltag zu explorieren und zu neuen Realisierungsmöglichkeiten zu kommen. Die folgenden Abschnitte operationalisieren, den theoretischen Ansatz für die Praxis.

Voraussetzungen für kreatives Arbeiten

Mit dem Drei-Komponenten-Kreativitätsmodell bietet Teresa Amabile ein praxisorientierten Rahmen zur Erklärung von Kreativität im Arbeitskontext an. Die drei Hauptkomponenten des Modells sind, wie in Abbildung 1 dargestellt, domänenspezifische Fähigkeiten, kreativitätsrelevante Prozesse und Aufgabenmotivation.

Aus dem englischen Übersetzung nach dem Modell von Amabile (1996).

Ohne Fachwissen gibt es keine neuen Ideen und keine Kreativität: Domänenspezifische Fähigkeiten basieren auf Faktenwissen und Expertise in einem bestimmten Bereich. Diese Kompetenzen basieren nicht nur auf formaler Bildung, sondern können auch durch informelles Lernen und praktische Erfahrung erworben werden. Hier sollten – um kurz auf das Thema Personalentwicklung einzugehen – Programme und Initiativen zur Förderung des lebenslangen Lernens und der Kompetenzentwicklung in der Organisation aktiv unterstützt und umgesetzt werden. Gerade das Element des lebenslangen Lernens fördert in hohem Maße die Bereitschaft und Offenheit, sich auf neue Ideen einzulassen. Dies trägt auch dazu bei, durch neuen theoretischen Input eine Perspektivenerweiterung in die Praxis zu transferieren.

Kreativität ist eine erlernbare Fertigkeit: Sie können geeignete Strategien zur Generierung kreativer Ideen oder geeignete kognitive Arbeitsstile über Schulungen oder Workshops erlernen. Solche Trainings können verschiedene Methoden und Techniken zur Förderung von Kreativität beinhalten, wie z.B. Design Thinking oder die Anwendung von Kreativitätstechniken wie die SCAMPER-Methode. Die empirische Forschung zum Training kreativen Problemlösens von z.B. Basudur et al. (1990) hat gezeigt, dass Trainings dazu beitragen können, das Kreativitätsniveau von Mitarbeitenden signifikant zu erhöhen. Darüber hinaus ist es wichtig, den Mitarbeitenden Raum und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um kreativ zu sein und neue Ideen auszuprobieren. Dies kann durch die Bildung von Projektteams oder durch spezielle Zeitfenster für „kreatives“ Arbeiten im Arbeitsalltag erreicht werden. Ziel dieser Übungen ist in erster Linie die Befähigung der Mitarbeitenden, ihre Aufmerksamkeit und ihre Anstrengungen auch in alltäglichen Arbeitssituationen in Richtung „outside the box thinking“ zu lenken. Dadurch wird ein sogenanntes Priming erreicht. Priming bedeutet, dass die handelnden Personen darauf trainiert werden, kreatives Denken routinemäßig anzuwenden. Durch wiederholtes Ausführen wird der neuronale „Pfad“ stimuliert und verstärkt. Der primäre Reiz (z.B. Herausforderung im Verwaltungsablauf) wird mit der Reaktion (kreatives Denken) verknüpft.

Motivation ist gefragt: Die Motivation einer Person, eine Aufgabe zu erfüllen, kann intrinsisch oder extrinsisch sein. Intrinsische Motivation ist definiert als jede Motivation, die aus einer positiven Reaktion des Individuums auf die Merkmale der Aufgabe selbst entsteht; diese Reaktion kann als Interesse, Engagement, Neugier, Befriedigung oder positive Herausforderung erlebt werden. Extrinsische Motivation wird definiert als jede Motivation, die aus Quellen außerhalb der Aufgabe selbst stammt. In der Forschung wird davon ausgegangen, dass die intrinsische Motivation für die Entstehung von Kreativität entscheidend ist. Eine Möglichkeit für Führungskräfte, das Auftreten kreativer Aktivitäten positiv zu beeinflussen, kann das Setzen von Zielen sein. Zielvorgaben beeinflussen die Motivation durch ihre Wirkung auf die Selbstregulationsmechanismen. Durch klare Vorgaben weiß der Einzelne, worauf er seine Energie, Aufmerksamkeit und Anstrengung richten kann. Dies ermöglicht eine Fokussierung auf das Wesentliche und setzt weitere „kognitive Ressourcen“ für die Problemlösung frei.

Das Drei-Komponenten-Kreativitätsmodell verdeutlicht, dass Organisationen, die Mitarbeitenden in ihrem kreativen Handeln unterstützen und fördern können. Eine wesentliche Rahmenbedingung für die Aktivierung von Kreativität ist ein entsprechend gelebtes Organisationsleitbild. Es ist so zu gestalten, dass es das „kreative Bewusstsein“ der Mitarbeitenden schärft und vor allem offene, lösungsorientierte Problemlösungen fördert.

Drei Ebenen der Kreativität

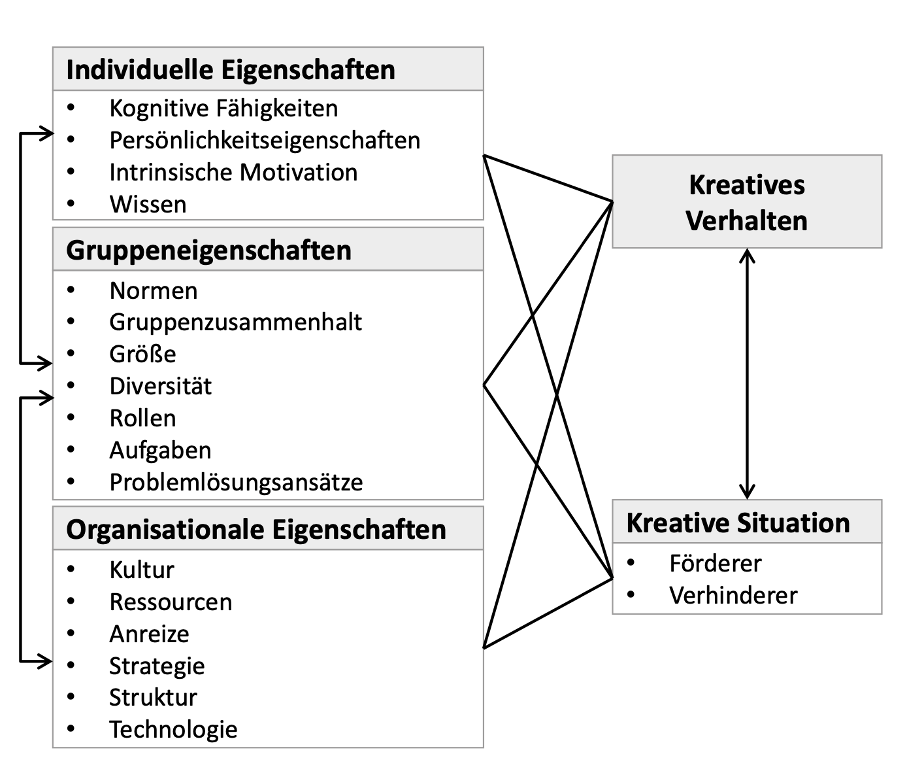

Kreative Arbeit im Arbeitskontext findet auf drei Ebenen statt: Individuum, Gruppe und Organisation. Die verschiedenen Komponenten stehen in Wechselwirkung zueinander, wie in Abbildung 2 dargestellt. Sie wirken in iterativen Schleifen auf den kreativen Prozess ein.

Modell von Brem (2016) in Anlehnung an Woodmann, Sawyer und Griffin (1993).

Individuelle Kreativität: Die individuelle Kreativität stellt einen zentralen Aspekt im kreativen Prozess dar. Sie wird als die Fähigkeit einer Person definiert, originelle und nützliche Ideen zu generieren. Diese Fähigkeit wird von verschiedenen Faktoren wie Flexibilität des Denkens, Neugierde und die Fähigkeit zur Problemlösung beeinflusst. Auch Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit für Erfahrungen, Ausdauer und Selbstmotivation spielen hierbei eine entscheidende Rolle.

Gruppen-Kreativität: Gruppenkreativität betrachtet die kreative Leistung im Kontext von Teamarbeit. Choi und Thompson (2003) stellten beispielsweise fest, dass Gruppen mit wechselnden Teilnehmenden kreativer waren als geschlossene Gruppen, die immer aus denselben Teilnehmenden bestanden. Offene Gruppen produzierten mehr Ideen und eine größere Vielfalt an Ideentypen als geschlossene Gruppen. Die „neuen“ Gruppenmitglieder hatten einen positiven Einfluss auf die gesamte Gruppe und schienen sogar die Produktivität der „alten Hasen“ zu erhöhen. Allerdings waren die neuen Mitglieder bereits mit der Organisation vertraut und verfügten über die gleiche Aufgabenerfahrung, also domänenspezifische Fähigkeiten, wie die anderen Gruppenmitglieder. Eine generelle Aussage, dass Gruppenarbeit – insbesondere in heterogen gemischten Gruppen – zu einer Steigerung der Kreativität führt, kann jedoch nicht pauschal bestätigt werden. Die kreative Leistung in einer Gruppe wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, wie z.B. Aufgabenerfahrung, Gruppenerwartungen, soziale Passung, Wechselhäufigkeit und individuelle Kooperationsfähigkeit. Insbesondere die interkulturelle Heterogenität einer Gruppe auf die „Qualität“ der Kreativität ist sehr aufgaben- und kontextspezifisch zu bewerten.

Organisatorische Kreativität: Organisatorische Kreativität bezieht sich auf die Fähigkeit einer Organisation, ein Umfeld zu schaffen, das die Entstehung und Umsetzung kreativer Ideen fördert. Dazu gehören die Gestaltung von Arbeitsprozessen, die Förderung einer offenen und unterstützenden Organisationskultur sowie die Bereitstellung von Ressourcen und Anreizen für kreatives Arbeiten. Eine Organisationskultur, die Raum für Kreativität, Fehler und das Ausprobieren scheinbar abwegiger Ideen lässt, trägt zu mehr Kreativität und Innovation bei. Dies kann in der Unternehmenskultur unter anderem durch konkrete Regeln und unsichtbare Werte verkörpert werden. Starre und hierarchische Organisationsstrukturen sowie starke Kontrollmechanismen stehen dem entgegen. Dies führt zu einer Kultur der Risikovermeidung, so dass Kreativität und Innovation mit Angst und Risiko assoziiert werden. Fach- und aufgabenspezifische Autonomie und Partizipation gelten daher als zwei der wichtigsten Faktoren für kreatives und innovatives Verhalten. Dies wirkt sich sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene positiv aus.

Mehr Kreativität in der Praxis

Die Umsetzung arbeits- und organisationspsychologischer Konstrukte gestaltet sich in der Praxis meist etwas schwieriger als in der Theorie beschrieben. Insbesondere dann, wenn es darum geht, innovative Ansätze in den Verwaltungsalltag zu implementieren. Im Idealfall unterstützt die oberste Führungsebene z.B. die Bildung von „Innovationsteams“, um ohne organisatorische und hierarchische Restriktionen offen und ergebnisorientiert an neuen Lösungsansätzen arbeiten zu können. In der realen Arbeitswelt wird dies jedoch nicht der Regelfall sein. Daher hier einige pragmatische Work-Around-Impulse.

Wählen Sie ein bestehendes Problem, das in der Organisation zu Unzufriedenheit führt und das Sie lösen können. Wo ist ein Prozess, ein Status Quo in der Organisation unzufriedenstellend? Nutzen Sie dies als Ausgangspunkt für ein Pilotprojekt, um kreative Ansätze in der Praxis zu erproben. Je größer die Unzufriedenheit und der daraus resultierende Handlungsdruck ist, desto mehr Argumente haben Sie, um dies der jeweiligen Führungskraft vorzutragen. Stellen Sie die Alternative klar dar und kommunizieren Sie deutlich, was passiert, wenn nichts passiert. Je höher die aufgezeigten „Kosten“ für die Organisation sind, desto höher ist die Bereitschaft zur Veränderung. Je besser Sie dies ausarbeiten, desto schwieriger wird es für die Leitung, dies abzulehnen. Gerade in hierarchischen Organisationen ist es wichtig, der Leitung auf diesem Weg das Gefühl zu vermitteln, dass es ihre Entscheidung (ihre Idee) war, den Prozess zu starten. Vermeiden Sie dabei zunächst Signalwörter wie „Agilität“, „Design Thinking“ oder „Kreativität“, die in traditionell geprägten Verwaltungen auf Widerstand stoßen könnten. Tipp zur Vorbereitung: Googeln Sie den Begriff „Veränderungsenergie“ aus dem Change Management. Das gibt einen guten Rahmen, welche Aspekte hier zu berücksichtigen sind. Und wie man ihnen mehr Gewicht verleiht.

Sollten sich die obersten Führungsebenen strikt gegen diese Art der Veränderung sträuben, müssen kleinere Schritte unternommen werden. Fliegen Sie zunächst unter dem Radar. Suchen Sie sich Prozesse und Themen in Ihrem Verantwortungsbereich (Team, Bereich, Abteilung) aus, um diese innovativ zu lösen. Überzeugen Sie zumindest Ihr eigenes Team von den Vorteilen dieser Ansätze. Schaffen Sie Freiräume und ermutigen Sie zum Umdenken und Ausprobieren neuer Ideen in Ihrem unmittelbaren Arbeitsbereich. Bei diesem „Bottom-up-Ansatz“ geht es darum, Veränderungen auf der unteren und mittleren Ebene anzustoßen. Durch erfolgreiche kleine Maßnahmen und deren sichtbare Vorteile können Sie schrittweise Akzeptanz schaffen. Darüber hinaus bilden Sie Netzwerke und Allianzen innerhalb der Organisationen. Gemeinsame Anstrengungen und Lobbyarbeit können Gewicht und Einfluss erhöhen.

Auch wenn Ihre Organisation nicht – wie im idealtypischen Fall – den Fortbildungsbedarf abfragt und entsprechende Schulungen anbietet, können Sie die Initiative ergreifen und Ihre Kenntnisse eigenständig erweitern. Nutzen Sie YouTube, Google und andere Online-Ressourcen, um sich in kreative Problemlösungsmethoden einzuarbeiten. Tools wie Design Thinking oder die SCAMPER-Methode werden ohnehin selten genau nach Lehrbuch angewendet, sondern müssen in der Praxis oft angepasst werden. Machen Sie sich mit den Prinzipien dieser Methoden vertraut. So können Sie nicht nur die notwendigen Grundlagen erlernen, sondern vielleicht auch neue Impulse und Ideen entdecken. Dabei geht es nicht um die perfekte Umsetzung. Es geht darum, zu handeln.

Kreativität als Transformationsinstrument

Der Veränderungsdruck in der Verwaltung erhöht die Chancen Innovation. Budgetkürzungen und Personalengpässe zwingen die Organisationen, Prozesse effizienter zu gestalten. Aus diesem „Leiden“ heraus sind Veränderungen – früher oder später – unausweichlich. Ein einfaches und dauerhaftes Blockieren von Veränderungen wird (und kann vor allem) nicht von Dauer sein. Kreativität kann dabei helfen, die Verwaltung zukunftsfähig zu machen.

Kreativität als solche ist frei verfügbar und hat keinen Endpunkt. Die daraus resultierende Innovation ist als ein iterativer Prozess zu verstehen, ohne dass ein so genannter „Idealzustand“ der Organisation erreicht werden kann. Kreativität selbst kann nicht am Reißbrett geplant werden: Es gibt kein Standardverfahren, keine Blaupause und keine lineare Abfolge. Die Verwaltung muss die neuen Denk- und Arbeitsweisen „organisch“ und kontinuierlich integrieren. Es geht darum, ein soziales und organisatorisches Umfeld zu schaffen, in dem neue Ideen gefördert werden. Es gilt dabei, eine Balance zwischen Flexibilität und Stabilität, Rechtmäßigkeit und Fehlertoleranz sowie Veränderung und Bewahrung zu finden.

Die Transformation der Verwaltung bleibt eine Daueraufgabe, und jedes zusätzliche Werkzeug – insbesondere, wenn es ressourcenneutral umgesetzt werden kann – bietet einen Mehrwert bei der Bewältigung der Herausforderungen.

Ich habe den Artikel gelesen und erlaube mir, mehrere fundamentale und kritische Anmerkungen zu machen.

Der Artikel propagiert die Notwendigkeit von Kreativität und Innovation in der öffentlichen Verwaltung, versäumt jedoch, wissenschaftlich fundierte Belege für diese Aussagen bereitzustellen. Es bleibt sehr allgemein und bietet weder empirische Studien noch belastbare Daten, die die vorgeschlagenen Maßnahmen rechtfertigen würden.

Die oft wiederholte Annahme, dass Verwaltung und kreative Prozesse problemlos miteinander vereinbar seien, ist in der Praxis kaum haltbar. Öffentliche Verwaltungen sind in der Regel an starre gesetzliche und bürokratische Vorgaben gebunden, welche kreativen und flexiblen Arbeitsmethoden entgegenstehen. Eine detailliertere Auseinandersetzung mit möglichen gesetzlichen und strukturellen Hürden hätte dem Artikel mehr Tiefe verliehen.

Der Artikel konzentriert sich stark auf die vermeintlichen Vorteile von Innovation und Kreativität, ohne die potenziellen Risiken und negativen Aspekte ausreichend zu beleuchten. Zum Beispiel können unüberlegte Innovationsversuche zu Ineffizienz, Ressourcenverschwendung und Chaos führen. Eine ausgewogene Diskussion beider Seiten wäre wünschenswert gewesen.

Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen wie „Förderung von Kreativität bei den Mitarbeitern“ oder „Etablierung einer Innovationskultur“ bleiben vage und unkonkret. Es fehlen klare Handlungsempfehlungen, konkrete Beispiele oder Best-Practice-Ansätze, die zeigen, wie solche Veränderungen tatsächlich umzusetzen sind.

Der Autor zeigt wenig Kenntnis über bestehende Forschung und Best-Practice-Modelle in der öffentlichen Verwaltung. Es wäre sinnvoll gewesen, erfolgreiche internationale Beispiele heranzuziehen oder auf bestehende Literatur zu Innovation in der öffentlichen Verwaltung zu verweisen.

Der Artikel scheint einem unreflektierten Optimismus zu folgen, dass mehr Kreativität und Innovation alle bestehenden Probleme in der öffentlichen Verwaltung lösen könnten. In der Realität sind Verwaltungsprobleme oft komplexer und erfordern eine differenzierte Herangehensweise, bei der sowohl traditionelle als auch innovative Methoden in Einklang gebracht werden müssen.

Insgesamt leidet der Artikel an einem Mangel an Tiefe, Ausgewogenheit und wissenschaftlicher Fundierung. Für eine ernsthafte Diskussion zur Transformation der öffentlichen Verwaltung bräuchte es eine fundiertere und differenziertere Analyse.

Ich schließe mich daran.