New Work und Agilität – verständlich erklärt – Glossar von A bis Z – Teil 3

In Teil 3 des agilen Glossars von A bis Z tauchen wir quasi in die Welt der Arbeitsvorbereitung für agile Aktivitäten ein. Wie können wir eine gute Entscheidung treffen, mit welchen Konzepten und Methoden wir Vorhaben angehen? Das Cynefin Modell und die Stacey Matrix sind Entscheidungshilfen, welche Methoden wir für Problemlösungen einsetzen können. Aber was sind das eigentlich für Modelle? Hybrides Projektmanagement? Und was haben agile Methoden mit Lean Management zu tun? Nach dem Lesen des Beitrags bist du dazu schlauer…

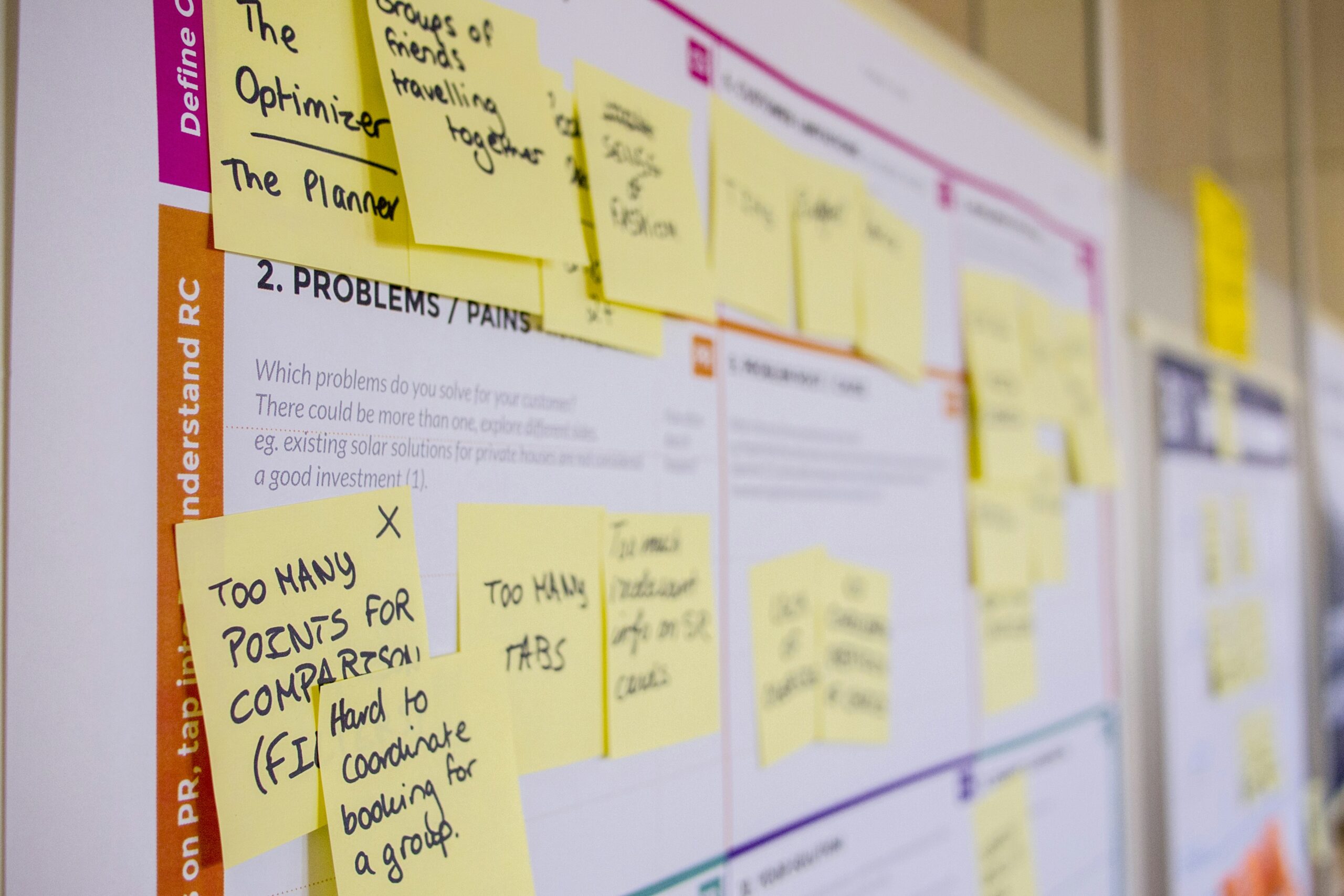

Bild: daria-nepriakhina-auf unsplash.com

Der übergeordnete Begriff, unter den die Stacey Matrix und das Cynefin Modell fallen, sind die Komplexitätstheorien im Kontext von Entscheidungsfindung und Management.

Cynefin Modell – Der walisische Begriff Cynefin wurde von Dave Snowden geprägt, um Probleme, Situationen und Systeme zu beschreiben und Anhaltspunkte geben zu können, welche Erklärungen oder Lösungen passend sein könnten. Das Cynefin-Framework, das Ende der neunziger Jahre von Snowden und Mary Boone zur Anwendung in Wissensmanagement und Organisationsstrategie folgte, enthält fünf Kategorien: einfach, kompliziert, komplex und chaotisch sowie das Nicht-Wissen zur Kausalität. Das Modell hilft beispielsweise dabei, einzuschätzen, welche Strategien sinnvoll sind. Seit einigen Jahren wird es – mit der Stacey-Matrix kombiniert – dazu genutzt, um zu bewerten, ob es sinnvoll ist, agile Vorgehen einzusetzen.

Stacey Matrix – Der britische Professor für Management Ralph D. Stacey beschäftigt sich mit Organisationstheorie und komplexen Systemen. Von ihm stammt die Stacey Matrix, die anhand von zwei Achsen darstellt, wie bestmögliche Entscheidungen mit welchem Grad an Zustimmung (Agreement) beziehungsweise Grad an Sicherheit in komplexen Situationen getroffen werden können. Je nach Ausprägung auf jeder der beiden Achsen zeigt die Matrix die geeignete von vier Strategien: einfache, rationale Entscheidungsfindung – Analysen und Beratung durch Experten – politische Entscheidungsfindung durch Verhandlung – Co-Creation der vielen Beteiligten. Sind weder Zustimmung noch Sicherheit klar, sollten wegen des „Chaos“ noch keine Entscheidungen getroffen, sondern zunächst weitere Informationen eingeholt werden. Seit einigen Jahren werden in der agilen Szene die Stacey Matrix und das Cynefin-Modell in einer Grafik kombiniert dargestellt, um die richtige Strategie für den Einsatz von agilen Methoden und Vorgehen zur Problemlösung herausfinden zu können.

Lean Management ist ein umfassendes Paket an Philosophie, Denkweisen, Managementkonzept, Methoden und Vorgehen, um die Wertschöpfung von Organisationen zu verbessern. Das ist existenziell für Unternehmen und Behörden, um deren Ressourceneinsatz und den Output in eine angemessene Balance zu bringen und mehr Umsatz oder einen sparsamen Einsatz von Steuergeldern zu gewährleisten. Im Fokus steht dabei besonders, die Verschwendung in allen Abläufen zu reduzieren und einen minimalen Aufwand für maximalen Kundennutzen zu erreichen. Verschwendung sind alle Tätigkeiten und Ereignisse in Prozessen, die keinen Beitrag zur Wertschöpfung im Sinne des Kunden oder Empfängers der Leistung generieren. Und zwar in der Produktion und in der Administration. Das Ziel von Lean Management – schlankem Management – ist, die Effizienz und Effektivität zu erhöhen. Dabei werden vor allem Prozesse, aber auch Routinen, Steuerungsmechanismen, Methodeneinsatz, Arbeitsmittel und Zusammenarbeit analysiert und kontinuierlich verbessert. Lean Management und seine Methoden und Konzepte sind dauerhaft praktizierte Vorgehen in einer Organisation, die nach Perfektion und Business Excellence strebt, alle Ziele sind darauf ausgerichtet. Ein oft kopiertes Vorbild für die Umsetzung von Lean Management ist der Automobilhersteller Toyota, der mit seiner japanischen Philosophie des Kaizen (der stetigen Verbesserung) in allen Bereichen und Ebenen schlanke Prozesse immer weiter optimiert. Dabei wird nach dem PDCA-Zyklus die Kundenperspektive eingenommen, deren Bedürfnisse und der Mehrwert für sie identifiziert, Prozesse werden möglichst schlank gestaltet und in Fluss gebracht. Gerade in Verwaltungen, die funktional aufgestellt sind und über Jahrzehnte hinweg gewachsene Strukturen und Prozesse haben, ist es sinnvoll, die Philosophie, Methoden und Techniken aus dem Lean Management zu nutzen, um effizienter und kundenorientierter zu werden. Dafür gibt es einige Beispiele in Deutschland. Prozessmanagement bringt nur dann echte Effizienz, wenn die Prinzipien des Lean Managements angewandt und Verschwendungen reduziert werden. Die Bewegung für mehr Agilität hat einige der Methoden und Techniken aufgegriffen und diese in neuem Design integriert.

PDCA ist die Abkürzung für die Phasen in einem Verbesserungszyklus: Plan – Do – Check – Act und deren wiederholte Durchführung. PDCA ist das Fundament für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, er wird auch Deming-Kreis genannt. Deming war ein amerikanischer Berater und Qualitätsexperte, der diesen in den vierziger Jahren definierte, daher wird der PDCA-Zyklus auch Deming-Circle genannt. In der Planungsphase werden Fragen danach beantwortet, was mit welchen Ressourcen wie erreicht werden soll. In der Do-Phase werden die geplanten Schritte umgesetzt. Die wichtige Check-Phase dient dazu, zu prüfen, ob die Ziele erreichen wurden, welche Probleme in der Praxis aufgefallen sind und welche Erfahrungen sich mit der Umsetzung gezeigt haben. In dieser Analyse können auch die Kundinnen und Kunden nach ihren Sichtweisen gefragt werden. In der Act-Phase wiederum werden die Erkenntnisse genutzt, um das ursprüngliche Vorgehen oder dessen Ergebnisse nochmals zu verbessern oder einen Standard daraus zu machen. Durch die wiederholte Anwendung des PDCA-Zykluses kann immer wieder ein neues Niveau an Effizienz, Qualität oder Kundenorientierung eines Prozesses, einer Leistung oder eines Vorgehen erreicht werden. Der PDCA-Zyklus liegt vielen Konzepten zugrunde. Er garantiert ein fundiertes und wirkungsvolles Vorgehen, zum Beispiel im Projektmanagement, für Qualitätsverbesserungen oder auch im agilen Arbeiten. Die vier Phasen garantieren ein iteratives Vorgehen und die Zielerreichung. PDCA kann in allen Bereichen eingesetzt werden, sowohl für große Vorhaben als auch für kleine Verbesserungen, auch in Verwaltungen.

KVP – Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist zugleich Ansatz und Philosophie im Qualitätsmanagement, um die Qualität von Prozessen, Produkten, Leistungen und Service stetig und langfristig zu verbessern. Die Philosophie stammt aus dem japanischen Kaizen, der Veränderung zum Besseren, die im Produktionssystem des Automobilherstellers Toyota eine wesentliche Rolle spielt. Sie wurde von vielen Unternehmen mehr oder weniger erfolgreich kopiert. Als Konzept für stetige Verbesserung im Rahmen von Qualitätsmanagement wird KVP in vielen Unternehmen und auch Behörden systematisch und strukturiert in Workshops mit Teams genutzt. Die Workshop-Phasen beruhen auf dem PDCA-Zyklus. Mit dem Interesse an agilen Methoden wurden einzelne Techniken wie zum Beispiel das Fischgratdiagramm oder die 5xWarum-Frage aus den KVP-Workshops wieder populär. PDCA und KVP funktionieren hervorragend auch in Verwaltungen – sie bringen evolutionäre Veränderungen systematisch nach vorne.

Hybrides Projektmanagement ist eine Mischform von verschiedenen Ansätzen und agilen Methoden, um Projekte zu steuern. Hat eine Organisation Projekte bisher ohne Standards oder mit dem klassischem Projektmanagement durchgeführt, dürfte ein Start mit agilem Projektmanagement und SCRUM nicht ganz einfach sein. Der Framework klingt einfach, hat es aber mit seinen Ereignissen, Rollen und Artefakten auch in sich. Oft funktionieren Methoden oder Konzepte nicht gleich in ihrer Reinform, wie sie in der Theorie gelehrt werden. Eine Lösung kann also sein, das, was (in der eigenen Organisation) im Projektmanagement gut funktioniert und zielführend ist, mit neuen Vorgehensweisen zu kombinieren, also die Vorteiler beider Konzepte zu nutzen. Das bedeutet, dass traditionelle, klassische Methoden mit modernen, agilen Techniken kombiniert werden und im Tun experimentiert und neue Routinen erlernt werden können. So können beispielsweise Methoden und Techniken aus dem klassischen (Wasserfall-)Projektmanagement und aus Scrum in vielfältigen Kombinationen genutzt werden. Beispiele sind: (1) Ein Projekt wird wie bisher durch einen Projektauftrag definiert und das Team entwickelt darauf aufsetzend einen Backlog, nutzt ein Kanban-Board und arbeitet die Aufgaben iterativ in Sprints ab. (2) Ein Projektteam setzt einen SCRUM-Master ein und führt Reviews und Retrospektiven durch, um die Zusammenarbeit im Lauf des Projekts zu verbessern. (3) In einem klassischen Projekt werden Workshop-Sequenzen mit agilen Methoden wie Design Thinking durchgeführt oder Customer Journeys beschrieben. Verwaltungen können auch auf diese Weise in agile Haltungen und Vorgehen einsteigen.

Agiles Projektmanagement ist ein Oberbegriff für viele unterschiedliche Methoden, Ansätze und Frameworks, die im agilen Umfeld, häufig in der Softwareentwicklung, genutzt werden. Der Begriff „Agiles Projektmanagement“ beschreibt keine eigene Methodik, sondern ist eher eine Philosophie bzw. eine Herangehensweise an Vorhaben, die auf den definierten, agilen Werten und Prinzipien beruht. Ein wesentliches Merkmal ist das iterative Vorgehen anstatt einer langfristigen Vorab-Planung der Phasen und Arbeitspakete. Damit das Ziel trotzdem erreicht und nicht verfehlt wird, braucht es eine Systematik, die die Zwischenergebnisse und die Anforderungen der Kunden im Blick behält. Eines der am häufigsten mit agilen Projekten in Verbindung gebrachten Rollen- und Methodensets ist der Rahmen (Framework) von SCRUM.

Hier findest Du Teil 1 und Teil 2 des Glossars:

Folgende Quellen habe ich für die Begriffe des Glossars auf folgenden Seiten gefunden: https://www.agileteams.de/studien/agiler-glossar/, https://www.projektmagazin.de/agile-methoden, https://mooncamp.com/de/blog/agile-methoden, https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/projektmanagement/agil/agile-methoden-ueberblick/, https://www.agiler-arbeiten.de/A-Z_Glossar_agiles_Arbeiten.html, https://fh-hwz.ch/news/was-bedeutet-bani, https://wirtschaftslexikon.gabler.de/, https://digitaleneuordnung.de, https://www.projektmagazin.de, https://wikipedia.org/, ChatGPT