Dicht daneben ist auch vorbei. Ergänzung zur Diskussion über Präsenz vs Remote: Reden wir über das Richtige?

Immer wieder, wenn das Thema Homeoffice oder vielmehr Remote oder Präsenz? die nächste Runde durch die Medien dreht, weil ein Wirtschaftsblatt ein paar Beratungsunternehmen befragt oder ein Nachkriegs-Firmengründer Meinung hat, geht meiner Beobachtung nach die öffentliche Aufregung am eigentlichen Punkt vorbei.

Was ich wahrnehme, ist teils ein Streit über Privilegien und Marktmacht, nämlich wenn Unternehmen ihrem jetzigen oder zukünftigen Personal die „Möglichkeit zum Homeoffice“ als Goodie gewähren oder Fachkräfte das Remote-Arbeiten rein aus schicker Anspruchshaltung fordern.

Teils ist es eine Diskussion über harte und weiche Faktoren der Arbeit: Ausstattung und Digitalisierung in den Unternehmen, die Organisation der Arbeit, Freiheitsgrade in den Entscheidungen, die Vertrauenskultur.

Wenn ich das mit meinen eigenen Arbeitssituationen vergleiche, stelle ich fest, dass diese Diskussionen weder für meine Erwerbs- noch für meine Ehrenamtsarbeit relevant sind. Bestimmt bin ich da sehr privilegiert, aber ich vermute, dass meine Art von Arbeit auch typisch für viele Positionen in der Arbeitswelt von heute ist.

Nachgefragt: Was für eine Arbeit?

Das meiste von dem, was ich tue, fällt in eine von zwei Kategorien.

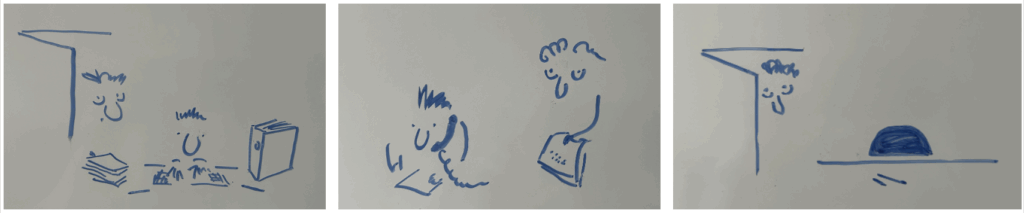

Die eine ist das Wegarbeiten von Aufgaben, für die es ein klares Ziel gibt, bei denen der Weg und die Aufgabenstellung bekannt sind und für die die meisten Informationen zur Verfügung stehen.

Die andere Kategorie hat deutlich größere unklare oder undefinierte Anteile: es fehlen wesentliche Informationen, die Aufgabe ist Teilprojekt in einem größeren Zusammenhang mit internen Abhängigkeiten oder es handelt sich um ein neues Projekt mit noch vielen Unbekannten.

Interessant ist das, was den Unterschied zwischen den diesen Kategorien ausmacht. Das zentrale Kriterium ist, welche Information fehlt, wo man sie herbekommt und was damit passieren muss.

Bei der ersten Kategorie muss eine erlangte Information von A nach B und wird dann lediglich weiterverarbeitet.

In der zweiten Kategorie geht es um Kontexte mit komplexen Zusammenhängen. Das ist Arbeit mit Projektcharakter und sie ist viel verbreiteter, als allgemein wahrgenommen wird. Da ist immer ein Durchsprechen und Aushandeln des besten Vorgehens nötig, oft ein gemeinsames Abwägen und Entscheiden. Diese Information muss erst noch produziert werden.

Nachgefragt: Was für ein Austausch?

Dazu ist ein Austausch nötig. Muss das gemeinsam und gleichzeitig sein? Gefühlt meist ja, man ist mitten in der Arbeit und würde den nächsten Schritt gerne gleich machen. Hier ist die Annahme, dass Präsenz das Problem löst: „weil da ist der Kollege doch gleich greifbar“.

Das ist ein Irrtum. Der Kollege ist konzentriert bei seiner Arbeit, im Haus unterwegs oder mit anderen Personen beschäftigt – nur weil er „präsent“ ist, ist er nicht im direkten Zugriff. In Wirklichkeit muss man ein Meeting vereinbaren.

Schon das Ausmachen eines Termins für dieses Meeting geschieht mit hoher Wahrscheinlichkeit digital: Die Abstimmung per Messenger oder Mail, der Kalendereintrag in Outlook. Erst recht dann der Austausch zum Thema und das Arbeiten an gemeinsamen Dokumenten oder Themen, nämlich in einer virtuellen Konferenz, per Screenshare und oft auch in geteilten Dokumenten.

Dazu ist es eigentlich völlig egal, an welchem Ort die Mitglieder dieses Teams jeweils die Endgeräte bedienen. Das eigentlich Relevante ist, dass sie sich absprechen, die Ergebnisse festhalten und jeder dann seinen Teil bearbeitet oder den nächsten Schritt vorbereitet.

Nachgefragt: Was für Leute?

Und hier sind wir an dem Punkt, auf den es ankommt: dass Leute, die an einem gemeinsamen Ziel gleichermaßen interessiert sind, sich eigenverantwortlich und selbstgesteuert für die Aufteilung der Arbeit und die Zielerreichung einsetzen. An welchem Ort sie sich dabei gerade befinden, ist für die Ergebnisse nebensächlich. Das Wichtige ist, dass es funktioniert.

Die Diskussion müsste also viel eher darum gehen, ob man Leute hat, die das können: in verteilten Teams arbeiten. Leute, die ihr Fach beherrschen, die selbstorganisiert sind, Entscheidungen treffen oder herbeiführen können; Leute, die ihre Rolle verstehen und die die Bereitschaft mitbringen, diese Rolle auszufüllen.

Wenn man das verstanden hat, ist man auch nicht mehr auf Nebenschauplätzen aktiv.

** Dieser Text ist eine überarbeitete Version des Artikels „Remote vs Präsenz – was war die Frage?“ vom 09.11.2023 **

Natürlich muss man darüber sprechen, welche Arbeit im eigenen Job aus dem Homeoffice/Remote geleistet werden soll und kann. Und wie man den dafür notwendigen Austausch gut gestaltet. Nur: Wenn Arbeitgeber*innen die „Möglichkeit zum Homeoffice“ gar nicht oder nur sehr rudimentär und unkomfortabel zulassen, ist man nicht mal in der Position, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen. Das sind eben einfach die Basics, die vorhanden sein müssen und offensichtlich muss man mit einigen AG’en die leidige Diskussion mit den wenigen Argumenten führen, die sie verstehen. Ich habe einige Zeit in einer kleinen Stadtverwaltung gearbeitet, in der Präsenz und (vermeintliche) Greifbarkeit höchstes Gut waren und ein Arbeiten von remote im Team unmöglich. Man hat nach 1,5 Jahren Diskussion eine Dienstvereinbarung „Mobiles Arbeiten“ abgeschlossen, aber m.E. eben nur, um sich als attraktive Arbeitgeberin darstellen zu können. Es gab Lippenbekenntnisse wie „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, denen die DV jedoch nicht gerecht wurde. Die Möglichkeiten waren in der Praxis unkomfortabel – und sämtliche Diskussionen darüber, wie man das öffnen und mit modernen Arbeitsweisen auch die althergebrachten Ansprüche der Leitungsebene zufriedenstellen könnte, erfolglos. Man hat sich nicht einmal darauf eingelassen, für ein halbes Jahr eine weniger strikte Regelung zu verproben. In solchen Fällen funktioniert es anscheinend nur über „Anspruchshaltung“ der Beschäftigten mit der Konsequenz, sich ansonsten einen anderen Job zu suchen.

Danke, für die schöne Klarstellung. Die HomeOffice Diskussion erlebe auch ich dort so emotional, wo man sich des generellen Commitments der Beschäftigten aus ganz anderen Gründen nicht sicher ist.

Ich erlebe bei Führungskräften immer wieder eine große Verunsicherung und Orientierungslosigkeit – bspw. wenn sie erst spät merken, dass die Mitarbeitenden sich kaum mehr sehen, weil man es versäumt hat auch für ausreichend gemeinsame Präsenztage zu sorgen, weil man noch nicht gelernt hat, wie man gemeinsame Präsenztage so nutzt, dass die Stärken eines Präsenz-Austauschs auch deutlich werden etc.