„Hallo, ich bin neu hier!“ – was gutes Wissensmanagement zum Onboarding beiträgt

In den mehr als 30 Jahren meines Berufslebens habe ich schon oft in neuen Arbeitsumgebungen angefangen. Hierbei haben mir nicht nur die normalen Stellenwechsel, sondern auch mehrere Phasen Zeitarbeit mit Einsätzen in unterschiedlichen Unternehmen, diverse Abteilungswechsel, Praktika und das eine oder andere Ehrenamt einen reichen Pool an Erfahrungen beschert.

Aus persönlicher Sicht war das immer wieder eine Situation, bei der ich mich gleichzeitig in neue Aufgabenbereiche einarbeiten und in ein soziales Gefüge mit seinen ungeschriebenen Regeln hineinfinden musste.

Aus allgemeiner Sicht gab es da wiederkehrende Muster bei dieser Situation, für die es inzwischen eine eigenen Namen gibt: Onboarding. Und jetzt schaue ich mal andersherum auf diese Einstiegssituationen und frage: Wie waren denn eigentlich all diese verschiedenen Organisationen und Teams darauf eingestellt, neue Leute aufzunehmen?

Der erste Tag, Hinkommen

Ich habe natürlich viele unterschiedliche Situationen erlebt. Die meisten waren neutral bis freundlich, aber interessanter sind ja meist die Abweichungen nach unten. Mehr als einmal stand ich an meinem ersten Tag bei Leuten, die nicht wussten, dass ich kommen sollte. Kein Arbeitsplatz war gerichtet, keine Zutrittskarte vorbereitet, keine Programmzugänge, keine Ausstattung — also weder die Dinge, die die man zum Arbeiten benötigt, noch die Rechte, die man dafür braucht.

Das kann alles mal passieren und ist von irgendwelchen Zufällen abhängig. Aber es hinterlässt einen bestimmten Eindruck, vor allem, wenn es einem wiederholt passiert. Und es sind Stories, die sich gut erzählen lassen und sehr nachvollziehbar sind – waaas, kein Stuhl, kein Tisch, noch NICHTMAL DAS kriegt so ein Weltkonzern auf die Reihe, Jesseees! Fremdgrusel.

Seltener, kritischer und nicht mehr so gut erzählbar sind die Geschichten aus der nächsten Phase, wenn Stuhl und Tisch und Kantinenzugang da sind und man endlich als User angelegt ist. Die Phase, in der man die ersten Erfahrungen mit den internen Besonderheiten dieser neuen Arbeitsumgebung macht.

Die nächsten Tage: Reinkommen

Auch hier ist es mir mehr als einmal so gegangen, dass ich benötigte Arbeitsunterlagen erst auf Nachfrage in einem Regal auf dem Flur finden konnte, in einem Sammelsurium überstopfter Ordner mit kryptischen Beschriftungen. Unvergessen die vier Schrankfächer in einer Buchhaltung, wo mindestens 30 volle blaue Ordner mit komplett leerem Rückenschild standen: „— also das sind die Sachen für das aktuelle Jahr und Q3 findest du ab hier.“

Ähnlich bei der digitalen Variante: Verzeichnis um Verzeichnis, jedes ein Massengrab von Dateien, immer an anderer Stelle weitergeführt, wenn es zu unübersichtlich wurde oder wenn ein Teil abgeschlossen war. Keine systematische Anordnung, kaum nachvollziehbare Struktur, keine konsistente Vergabe von Dokumentnamen. Jedes Dokument müsste man öffnen, um es in seinem Kontext verstehen zu können. Bei welcher Datei vermutet man denn eher das Abschlussdokument zu GAB: GAB_projOrg2023_AndiV3.2_Eval_final_04.doc oder doch GAB_projOrg2023_AndiV3.1.25-Evl_final_FINAL.doc ?

Das ist bestimmt schon für das bestehende Team nicht effizient. Aber dessen Mitglieder sind schon mit den Prozessen vertraut, sie kennen alle Beteiligten, sie wissen, welche Wege sie gehen müssen und wie sie die aufgefundenen Unterlagen und Informationen zu bewerten haben.

Die Strukturen: Dahinterkommen

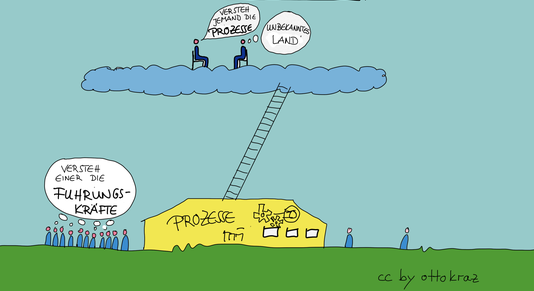

Diese Mitglieder des bestehendes Teams sind hier Insider und leben in dem Privileg, kein Einarbeiten in die Zusammenhänge mehr nötig zu haben. Ihr Wissen liegt ihnen als Selbstverständlichkeit vor, das meiste davon unverschriftlicht, als gemeinsame Erfahrung und gelebte Erinnerung.

Auch der Hinweis „Das findest du alles im System“ ist zwar korrekt, gleichzeitig aber völlig nutzlos, wenn die Struktur dieses Systems und die Anordnung der Informationen darin keinen Zugang zum internen Wissen ermöglichen. Und zwar Zugang nicht als physischer Zugriff auf einzelne Bröckchen, sondern als Ermöglichung von selbstständiger, inhaltlicher Arbeit auf der Basis dieser Informationen.

Als Neuankömmling trifft man hier auf ein Mehrfachhindernis. Man muss gleichzeitig das Sachgebiet mit seinen neuen Inhalten kennenlernen, die Informationsstrukturen und neuen Systeme durchdringen, die Personen mit den Informationen und Erklärungen finden UND dazu noch verstehen lernen, welcher Zugang zu welchen Informationen politisch möglich und gewollt ist.

Für Leute, denen das Arbeiten in einem wertschätzenden Team wichtig ist, die stolz auf ihre Arbeit sein und mit ihren Fähigkeiten anerkannt werden möchten, ist diese Art von Einstiegssituation ernüchternd. Der erste Eindruck von den Arbeitsbedingungen und der Teamkultur ist „Hä, wie sind die denn drauf??“ Und sie überlegen, ob es wirklich gewollt ist, dass sie zu diesem Team, in dieser Abteilung oder Organisation richtig dazugehören.

Ankommen in Arbeit und Team

Vor allem bei der Zeitarbeit bin ich gelegentlich in Unternehmen oder Abteilungen gekommen, wo man stillschweigend davon ausging, ich würde das interne Wissen nach Durchschreiten der Schwelle irgendwie durch Osmose aufnehmen. Gleichzeitig wurde mir durch Verhalten und Sprache klar gemacht, dass der bestehende Wissensmangel leider bedeutete, dass ich kein vollwertiges Mitglied dieser Gruppe sein könne.

Der Zugang zum Wissen wurde hier absichtlich oder unabsichtlich als Machtmittel und Rangabzeichen eingesetzt. Die Erwartung war, dass Neue sich die Gruppenmitgliedschaft verdienen mussten. Damit war es neuen Teammitgliedern schwergemacht, selbstgesteuert zu arbeiten und Entscheidungen fundiert zu treffen. Wissen, das eigentlich als Arbeitsgrundlage zur Verfügung stehen sollte, war zu Herrschaftswissen mutiert.

In dem Sinne ist Wissen nicht nur Macht, sondern auch Teilhabe. Der leichte Zugang zu Wissen und seiner Nutzung bedeutet für die Neuen mehr als Werkzeug und Arbeitsmittel. Es ist für sie auch ganz konkret ein Vertrauensvorschuss und eine Aufnahme in die Wissensgemeinschaft des Teams.

Wie wird das wahrgenommen?

Auch aus dieser Phase gibt es Stories. Nur sind es keine Hahaha-Geschichten vom Ankommen, sondern oft diese Erzählungen, die mit „Im Nachhinein“ beginnen. „Im Nachhinein passt das alles zusammen“ oder „das hätte mir zu denken geben sollen“ oder „das war sooo typisch für die Anfangszeit dort“. Solche Stories hat man auch von anderen schon gehört, in unterschiedlichen Situationen: mal nach dem Kampf, mal in der nächsten Arbeitsumgebung.

All diese Geschichten zeigen, dass diese Lücken und Unstimmigkeiten durchaus wahrgenommen werden, und zwar als das, was sie sind: in den Strukturen angelegte Hinweise auf die Organisationskultur. An ihnen ist ablesbar, wie sich das Unternehmen oder das Team organisiert, welches Selbstverständnis es hat und wie es mit seiner eigenen Arbeitsfähigkeit umgeht.

Und das zieht auf einer etwas höheren Ebene unwillkürlich Folgefragen nach sich: Was ist dieser Organisation und ihren Mitgliedern über sich selbst bewusst? Haben sie eine Vorstellung von der Wirkung ihres Verhaltens und ihrer Kultur? Könnten sie im nächsten Schritt die Ergebnisse dieser Reflexion umsetzen? Bestimmt wird das nicht so analytisch ausformuliert, aber es schwingt bei diesem „Hä??“ mit.

Das Störgefühl bei dieser weltfremden Selbstüberschätzung und übersteigerten Selbstbezogenheit ist der eigentliche Knackpunkt. Eine Organisation, die so wenig Verständnis von ihrem Auftreten, ihrer Position im Markt und ihrer Vergleichbarkeit mit Marktbegleitern hat: wo bin ich hier gelandet?

Umsehen lernen

Für Organisationen, in denen das Finden und Halten von Personal ernsthaft ein Thema ist, könnte es sich lohnen, diese andere Sicht einzunehmen und sich zu fragen: Wie ist der Start bei uns für die Leute? Kommen wir anschlussfähig rüber? Oder boarden die spontan wieder off und nehmen schnell noch ein anderes Angebot an?

Die Wahrscheinlichkeit, dass es dieses andere, als gleichwertig oder besser empfundene Angebot gibt, ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Mit dem Abspringen machen sich jetzt nicht mehr die Kandidaten oder Kandidatinnen unmöglich, sondern dieses Verhalten fällt inzwischen komplett auf die Arbeitgeber zurück.

Können sie nun vermitteln, dass sie verstanden haben, wohin es die nächsten Jahre geht, was es dafür braucht und wie man die Leute mitnimmt?

Ein Kommentar