Aus der agilen Methodenkiste: Mit der Impact Map vom Ziel über die Akteure zur Wirkung und messbaren Ergebnissen

In der Regel stelle ich mir bei fast allen Themen, die ich aktiv angehe, als erstes die Frage: Was will ich erreichen? Was will ich für wen mit welchem Ziel erreichen und woran merke ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Das klingt trivial. Aber die Erfahrung hat mich gelehrt, dass die Antwort alles andere als einfach ist.

Weshalb stelle ich mir diese beiden Fragen zu Beginn?

Das Wofür oder Wozu ist mein Navigationspunkt. Das Wozu hilft mir, die Richtung zu bestimmen. Und aus dem Wozu kann ich – in einer ersten Iteration – ableiten, wer alles in welcher Form betroffen sein könnte. Auf dieser Basis kann ich auch erste Überlegungen anstellen, was zu tun ist, um das Ziel, was ich erreichen möchte, mit Leben zu füllen und in einem nächsten Schritt ableiten, was ich dafür brauche.

Mir geht es darum, das strategische Ziel mit den konkreten Umsetzungsschritten zu verknüpfen, also meine Umsetzungsaktivitäten auf ein Ziel auszurichten. Das funktioniert mit Impact Mapping im Kleinen wie im Großen.

Wie hilft Impact Mapping dabei?

Impact Mapping ist eine Methode, die genau diese Überlegungen gut unterstützt. Die Methode ist einfach und unkompliziert. Bekannt geworden ist sie im Kontext der Softwareentwicklung durch Gojko Adzic, der 2012 sein Buch „Impact Mapping: Making a Big Impact with Software, Products and Projects“ veröffentlicht hat. Das Buch ist leider nur in englischer Sprache erhältlich.

Die Methodik besteht, grob zusammengefasst, in der Beantwortung von vier Fragen, die sich kurz mit „warum – wer – wie – was“ zusammenfassen lassen. Das Ganze wird in der Regel in Form einer Mindmap visualisiert, um die Zusammenhänge zu verdeutlichen.

Das „Wozu“ oder „Warum“ beschreibt das Ziel, das wir erreichen wollen. Je klarer ich das „Warum“ beschreiben kann, desto einfacher ist es, mögliche Betroffene zu identifizieren und abzuleiten, wie ein Thema angegangen werden kann.

Das „Wer“ steht für mögliche Anspruchsgruppen (Stakeholder) und Beteiligte, die wir brauchen, um das Ziel zu erreichen. Unter anderem Unterstützer, Lieferanten, Mitarbeitende oder auch Zielgruppen, die wir mit dem Ziel erreichen wollen.

Mit dem „Wie“ versuchen wir die Auswirkungen auf die jeweiligen Akteure zu erfassen. An dieser Stelle habe ich für mich die Methode etwas abgeändert, ich schaue mir die positiven und negativen Auswirkungen auf den jeweiligen Akteur an (soweit ich sie schon absehen kann). Die positiven Auswirkungen sind das, was wir anstreben. Wenn wir auch wissen, was an negativen Ausprägungen denkbar ist, können wir diese durch geeignete Gegenmaßnahmen abfangen.

Im nächsten Schritt geht es darum, für jede „Wirkung“ konkrete (erste) Umsetzungsschritte für den jeweiligen Akteur abzuleiten. Das heißt, welche konkreten Schritte wollen wir in die Umsetzung bringen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Damit haben wir einen Ansatzpunkt, um die Wirksamkeit unseres Handelns anhand geeigneter „Schritte“ zu überprüfen. Eine Möglichkeit z.B. im Kontext der strategischen Steuerung mit dem Rahmen „Ziele und Schlüsselergebnisse“. Die Impact Map kann hierbei helfen, diese zu identfizieren.

Wie sieht das Ganze in einem Beispiel aus?

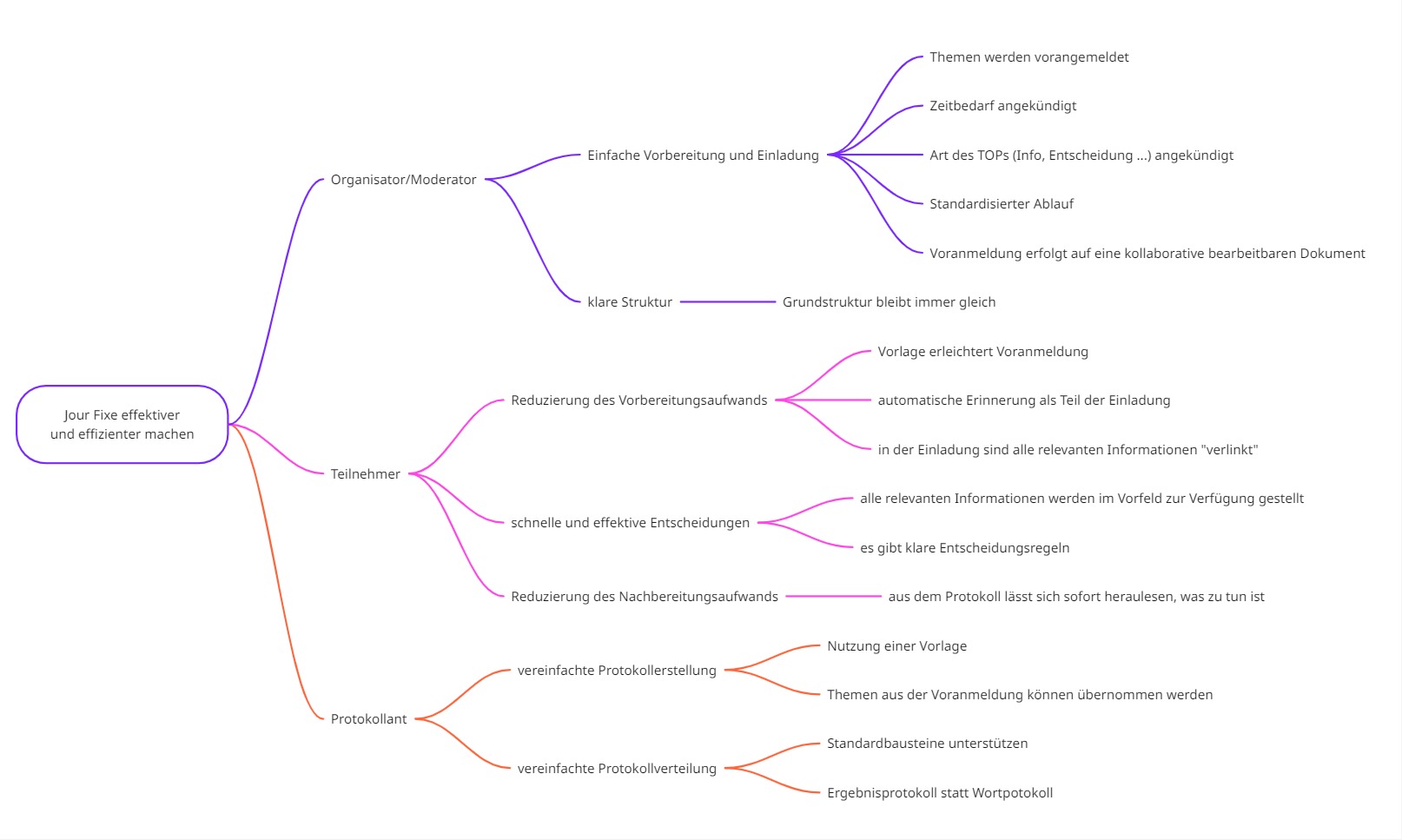

Zum besseren Verständnis nehme ich ein stark vereinfachtes Beispiel zur Illustration. In meinem Beispiel möchte die das wöchentliche Jour Fix mit mehreren Führungskräften effektiver und effizienter gestalten. Die Akteure sind damit schon schnell umrissen: es gibt einen Moderierenden/Organisierenden, mehrere Teilnehmer und einen Protokollierenden.

Zu jeder Rolle haben wir mögliche Wirkungen abgeleitet, aus denen sich Ideen für die Umsetzung herleiten lassen. Auf diese Weise entsteht eine Verknüpfung aller Ebenen mit dem Ziel, des Weshalb, das wir erreichen möchten.

Wo liegen die Vor- und Nachteile des Impact-Mappings?

Zunächst einmal ist es ein Hilfsmittel und ein Werkzeug. Wie alle Hilfsmittel und Werkzeuge ist es nur ein Teil eines Werkzeugkastens, der einen bestimmten Zweck unterstützt. Es liegt in der Natur aller Werkzeuge, dass sie nicht für jeden „Zweck“ gleich gut geeignet sind. Dies gilt auch für das Impact Mapping.

Als Werkzeug ist es leichtgewichtig. Man braucht nicht viel mehr als „Hirnschmalz“, einen Stift und Papier, um eine „Landkarte“ zu visualisieren. Das Verfahren ist nicht nur einfach. Es ist auch leicht verständlich und damit für die Beteiligten schnell anwendbar.

Außerdem ist die Methode gut skalierbar. Ich kann sie sowohl als Einzelperson als auch in der Gruppe nutzen und anwenden. Sie lässt sich gut mit anderen Instrumenten kombinieren und ist daher vielseitig einsetzbar.

Ein Nachteil ist, dass man ein klares Verständnis über das Ziel und die dahinter stehenden Notwendigkeiten haben muss. D.h. man sollte sich im Vorfeld als Team gut überlegt haben, was man warum erreichen will und ein gemeinsames Verständnis entwickelt haben.

Das Impact Mapping kann helfen, Informationen sichtbar zu machen, die für die Priorisierung hilfreich sind. Es ist jedoch selbst keine Priorisierungsmethode. Gerade bei alternativen Zielen und Wegen kann die Wirkungskarte hier nur über Umwege helfen, indem sie „Wirkungen“ und „Zielgruppen“ sichtbarer macht. Mehr aber auch nicht. Bei mehreren Zielen ist das Impact Mapping nicht geeignet, Zielbeziehungen darzustellen. Dazu müssen andere Methoden eingesetzt werden.

Gleiches gilt für die Beziehungen zwischen den Stakeholdern. Diese werden im Impact Mapping nicht berücksichtigt. Hier hilft in der Regel eine „Stakeholdermap“, ebenfalls ein visuelles Werkzeug, in dem die Beziehungen der Stakeholder untereinander, aber auch ihre Beziehungen zu einem Thema oder Projekt in einer 4-Felder-Matrix visualisiert werden. Ich verwende gerne die Ergebnisse des Impact Mappings als Ausgangspunkt für die Identifikation der verschiedenen Anspruchsgruppen.

Die Impactmap liefert auch keine weiteren Informationen zur Überprüfung der Annahmen und Prämissen. Sie dient in erster Linie der Verknüpfung von Ziel, Akteuren und Umsetzung.

Zusammengefasst

Das Impact Mapping ist ein nützliches Werkzeug im methodischen Werkzeugkasten, da es hilft, die Wirkungszusammenhänge zwischen Ziel, Akteuren und Umsetzung zu erkennen und zu verknüpfen. Es ermöglicht eine erste Ableitung von Akteuren, Teilzielen und ersten Maßnahmen, die mit wachsendem Kenntnisstand schrittweise erweitert werden können. Es bietet damit eine gute Ausgangsbasis für die Vorbereitung und Planung erster Schritte. Es schafft Klarheit darüber, wer in welcher Form und warum betroffen sein kann. In Ergänzung mit anderen Werkzeugen und Instrumenten kann das Impact Mapping eine gute Unterstützung im Arbeits- und Projektalltag bieten. Wichtig ist aber auch, sich bewusst zu sein, dass das Impact Mapping – wie alle Instrumente – auch Grenzen hat.

Impact Mapping ist auch nicht die einzige Methode, um zu vergleichbaren Ergebnissen zu kommen. Es ist eines von vielen Instrumenten, die uns helfen können, unsere Arbeit effektiv und effizient zu gestalten. Es gibt auch Weiterentwicklungen. Dennoch schätze ich das Impact Mapping wegen seiner Einfachheit in der täglichen Arbeit. Ich benutze das Impact Mapping als „Basis“ für erste Überlegungen und ein erstes Verständnis dafür, wer in welcher Form für die Umsetzung eines Themas wichtig ist.

Lieber Thomas,

vielen Dank fürs Teilen dieser wunderbar einfachen und hilfreichen Methode!

Beste Grüße aus Kassel

Alexander