Vom Rollensalat in Organisationen – die Zuständigkeitsfallech

Foto: ai-generated-8662831_1920 von Chiriac Ciprian auf Pixabay

Mit Zuständigkeiten und Verantwortung ist es in Organisationen so eine Sache… gut portioniert steht im Organigramm, dass ein Bereich für Personalbetreuung, Sondernutzungen oder Sicherheit im Straßenverkehr zuständig ist. Aber schaut man genauer hin, ist recht viel unklar, ähnlich einem Spaghetti-Kloß ohne Butter nach dem Abschütten des Salzwassers. Zuständig heißt, das Thema ist im Organigramm verortet. Aber bedeutet es, eine genannte Person ist verantwortlich für die Leitung eines Sachgebiets, für eine Aufgabe oder bestimmte Ergebnisse? Die Rollen der Beteiligten sind wie bei den Spaghetti nicht deutlich zu erkennen und einfach auseinander zu bekommen. Denn eine Rolle erklärt sich kaum durch die hierarchische Position oder inhaltliche Funktion (Leitung von … oder Amt, Referat, Expertin für …). Rollen müssen daher besprochen und verhandelt werden, besonders dann, wenn Dinge sich verändern oder nicht gut laufen. In diesem Beitrag beschäftige ich mich mit Rollen in Organisationen und was es bedeutet, wenn „alles in Butter“ ist.

Das Denken in Zuständigkeiten ist eines der zentralen Paradigmen in Behörden, das in einer Welt mit wenig Veränderung recht gut funktioniert hat. Die formale Zuständigkeitsprüfung wird Studentinnen und Studenten des Public Managements schon im Grundstudium vermittelt. Sie ist praktisch, erspart sie im Zweifelsfall mit der Feststellung „nicht zuständig!“ doch Arbeit und Aufwand. Manchmal verstecken sich Beteiligte auch hinter Zuständigkeiten – den eigenen oder denen der anderen, ohne dass die Dinge passieren, die eigentlich passieren müssten. Aber:

- Bürger und Stakeholder erwarten, dass ihr Anliegen erledigt wird, egal ob „zuständig“ oder „nicht zuständig“.

- Prozesse passen nicht zum bisherigen Zuschnitt von Stellen und fordern ein neues Rollenverständnis.

- Mit der Fülle und zunehmenden Komplexität funktionieren Prozesse nicht mehr reibungslos, weil sich die Aufgaben und damit Rollen dynamisch verändern.

- Neue Dienstleistungen, die aus dem Boden gestampft werden, kreieren Prozesse, die ad hoc aufgesetzt und nicht in der funktional definierten Organisationsstruktur bedient werden können.

Steigenden Anforderungen und Erwartungen durch politische Entscheidungen, in Fällen und Projekten, die Behörden angetragen werden, führen dazu, dass alleine die Zuständigkeits-Haltung der Verwaltungen kaum weiterbringt.

Wie funktionieren Organisationen?

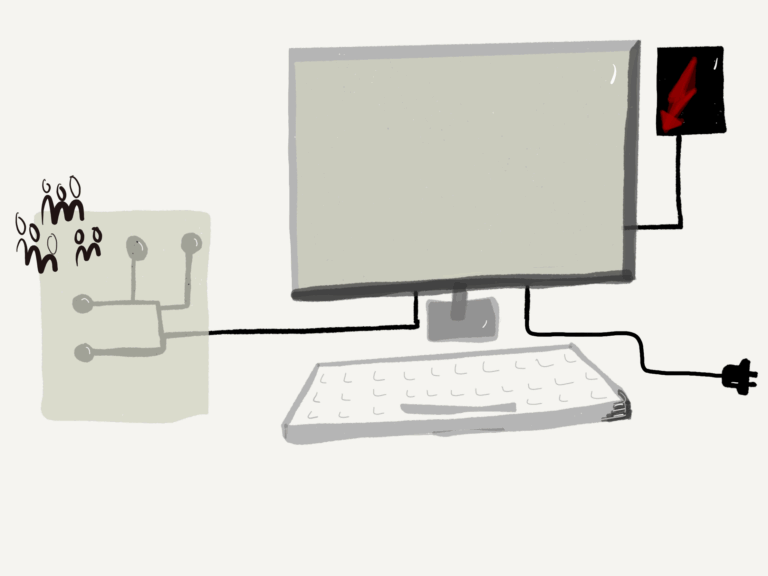

Organisationen brauchen Menschen, damit sie funktionieren und ihren Zweck erfüllen. Dazu sind sie meist funktional und hierarchisch aufgebaut. In der Organisationsstruktur sind Bereiche und Stellen mit zugehörigen Befugnissen und Themen definiert. Diese Stellen werden mit Menschen besetzt und die Verantwortung zugeordnet, damit die Aufgaben im Rahmen der zugeordneten Befugnisse erledigt werden. Damit verbunden ist, dass die erwartete Wertschöpfung erfolgt und die gewünschten Ergebnisse produziert werden. Die Stellen sind von ihrer Reichweite her in der hierarchischen Organisation eingeordnet – je weiter „oben“ im Organigramm, desto mehr Reichweite.

Organisationen sind darauf angewiesen, dass Menschen „ein Amt übernehmen“ und „ihren Job machen“ als Führungskräfte, Sachbearbeitende, Experten, Projektmitglieder, Personalvertretende und vielleicht auch Beauftragte für Digitalisierung. An den Stellen ist entsprechend der Hierarchiestufe und Reichweite der Machtbereich, die Entscheidungskompetenz und die Handlungsmacht angedockt. Im Gegenzug bekommen die Menschen ein Gehalt, das als Hygienefaktor für den persönlich zu zahlenden Preis gilt, der mit der Verpflichtung einher geht, die sich aus Rolle und Position ergibt.

Organisation und Mensch – wie kann das passen?

Hört sich logisch an, ist aber in der Realität komplex. Organisationen haben Stellen. Menschen werden auf Stellen „eingestellt“. Sie bringen ihre persönlichen Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen mit an den Arbeitsplatz – und davon möglicherweise mehr oder weniger, als die Organisation erwartet oder möchte. Sie nehmen ihre rollenbedingte Kompetenz und Macht in dem Maße wahr, wie sie sie persönlich und individuell interpretieren und sich dafür engagieren möchten. Hier gibt es eine Schnittstelle in der Passung, die hoffentlich gelingt, aber häufig auf die Rolle bezogen nicht ausgesprochen ist.

Rollen werden häufig implizit übertragen, aber nicht klar definiert oder explizit ausgehandelt. Dann sind sie abhängig von Interpretation und Spekulation. Teilweise gehen Rollen auch in Konkurrenz mit den Erwartungen der Linie, Mitarbeitenden oder Vorgesetzten (z.B. Rollen in Projekten oder als Beauftragte).

Rolle = Schnittmenge aus Organisation und Person

Nun ist es nicht einfach so, dass an die Rolle eines Sachbearbeiters die schlichte Erwartung gestellt wird, dass die Bearbeitung von Fällen übernommen wird. Sondern die Person ist jedenfalls auch Unterstellte, verantwortlich für einen Teilabschnitt eines Prozesses, Mitglied eines Teams oder Sachgebiets. Möglicherweise arbeitet sie in einem Experten-Netzwerk mit und vertritt das Sachgebiet, ist Vertreter des Sachgebietsleiters und im Kontakt mit Bürgern auch Vertreter der Behörde. Sie erledigt je nach persönlichem Interesse und individueller Bereitschaft nicht nur fachliche, funktionale Aufgaben, die an die Stelle gekoppelt sind, sondern agiert auch im eigenen Team, in Prozessen, Projekten, Netzwerken, Bereichen und Gruppen auf eine Weise, die für die eigentliche sachbearbeitende Tätigkeit nicht relevant sind. Sie hat also viele Rollen in ihrer beruflichen Position, ganz abgesehen von denen im privaten Leben.

Die Rolle ist die Schnittmenge zwischen den Interessen der Organisation und der Person.

Eine Rolle in einem Team könnte sein, dass ein Teammitglied in Besprechungen die Moderation übernimmt und dafür sorgt, dass die Tagesordnungspunkte der Reihe nach bis zum Ende der Sitzung besprochen werden. Oder dass geklärt wird, wie damit umgegangen wird. Und das, obwohl die Team- oder Projektleitung an der Besprechung teilnimmt. Dazu wäre das Teammitglied normalerweise nicht von sich aus autorisiert, aber das Team hat es so vereinbart. Oder ein Sachbearbeiter der Baurechtsbehörde erläutert dem Bauherren, welche Auflagen er in der Baugenehmigung erlassen hat. Er tritt damit dem Hausbauer gegenüber als Vertreter des Baurechtsamts in einer hoheitlichen Rolle auf und sagt ihm, was er zu tun oder zu lassen hat. Als Privatperson hätte er dazu kein Recht.

Die Rolle verleiht Macht

Eine Rolle verknüpft die mit einer Aufgabe verbundene Kompetenz, Verantwortung und das persönliche Auftreten auf der „Bühne“ der Organisation. Die Rolle leiht Befugnisse, gegebenenfalls auch gegenüber hierarchisch höherstehenden Personen. Sie autorisiert. Bestenfalls verhält sich eine Person ihrer Rolle entsprechend.

Häufig sind die Erwartungen, die mit einer Rolle verbunden sind, implizit und trotzdem transparent. Kaum werden jedoch Rollen besprochen, sondern Themen, Aufgaben oder Entscheidungen. Da Rollen so vielfältig ausgelegt werden können, ist es sinnvoll, diese zu verhandeln und möglichst zu einem deckungsgleichen Verständnis zu kommen. Die Organisation wird hier durch die jeweilige Führungskraft vertreten. Diese sind eine oder mehrere Person*en in einer hierarchisch übergeordneten Rolle (die möglicherweise die Erwartungen der Organisation an sich selbst in ihrer Gesamtheit auch nicht zu 100 % teilt*en, aber das nur am Rande). Führung bedeutet, jemanden durch Kommunikation dazu zu bewegen, einen sinnvollen Beitrag zum Organisationszweck zu leisten. Und Führungs-Rollen einzunehmen.

Rollen besprechbar machen

Besprechungen gibt es am Arbeitskontext viele: neue Themen müssen geklärt werden, Ereignisse, die abgewickelt werden wollen, organisatorische Änderungen, neue gesetzliche Regelungen, die umgesetzt werden sollen, Fragen und Probleme, die gelöst werden müssen. Dahinter stecken immer alltägliche Aufgaben, Abläufe und Verantwortung. Aber auch Rollen. Nur: sind diese klar definiert und gibt es eine Passung zwischen Organisation, Zuständigkeit und Mensch? Es wirkt natürlich etwas seltsam, in einem Bereich, in dem die Beteiligten schon eine Weile gut zusammenarbeiten, das Aushandeln von Rollen auf den Tisch zu bringen und zu besprechen.

Organisationen verändern sich durch die Anforderungen, die an sie gestellt werden: durch Ideen für neue Arbeitsformen wie agiles Arbeiten, mit Projekt- und Teamarbeit, durch andere Aufgaben und Zuschnitte von Stellen, durch wechselnde Personen. So verändern sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Rollen, gerade in agilen Settings. Führungskräfte und Mitarbeitenden agieren hier anstatt als Vorgesetzte als Mentoren, Unterstellte werden zum zielorientierten und eigenverantwortlich Handelnden.

Es ist überhaupt nicht trivial, die Rollenerwartungen und -wünsche für Stellen auszutarieren. Und das gelingt nur, wenn diese angesprochen, ausgetauscht und vereinbart werden. Hier treffen sich Personal- und Organisationentwicklung.

Veränderungen als Anlass, Rollen zu definieren

Die Veränderung von Strukturen, Arbeitsformaten, Stellenzuschnitten und Anforderungen von außen bringen eine neue Dynamik in die Erwartungen an Menschen, die in ihren Rollen tätig sind. Das wiederum stellt Anforderungen an Führungskräfte und ihre Mitarbeitenden, aufmerksam zu sein in Bezug auf ihre eigenen Rollen und die der anderen. Besonders dann, wenn es um Veränderungen, um neue Leistungen oder auch auftauchende Konflikte hinsichtlich Zuständigkeiten, Verantwortung oder in Projekte einzubringende Kapazitäten geht. Agile, selbstorganisierte Teams, Projektgruppen oder Netzwerke, die zusammenarbeiten und einen hoffentlich klaren, SMARTEN Auftrag haben. Sie kommen nicht darum herum, über Rollen zu sprechen.

Zweck und Ver-Antwortung von Organisationen

Das Ziel der Organisation ist, ihrem Zweck nachzukommen und Ergebnisse auf die Straße zu bringen.

Ver-Antwortung bedeutet, Antwort zu geben auf Fragestellungen, die an den Bereich herangetragen werden. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Ver-Antwortung der Querschnittsbereiche einer Verwaltung. Das sind die Ressorts, die als interne Zulieferer für die Dienststellen fungieren, die wiederum an die echten, externen Kunden liefern müssen. Also die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Wirtschaft, Lehre und Wissenschaft, Einpendler, Touristen. Querschnittsbereiche sind weiter weg von den Kern-Dienstleistungen einer Verwaltung und den von außen gestellten Anforderungen. Sie haben umso mehr die Notwendigkeit, Selbstverständnis und Rollen mit Blick auf ihre internen Kunden zu definieren. Hier liegen häufig eine ganze Reihe von „Hüten“ im Ring, die aufgesetzt werden oder auch nicht. Hüte aufsetzen heißt für mich, zu Ver-Antworten und die Rollen in Aktivitäten, in Prozessen und in Aufgaben zu definieren. Dann wird deutlich, wer wann was wie macht – mit welchem Einsatz, an welcher Schnittstelle, mit welchem Ziel und Ergebnis.

Personen machen Organisation – in Rollen.

Doch zurück zum Anfang….

Personen in Organisationen.

Personen in Rollen in Organisationen.

Nur Personen können für die Passung zwischen Organisation und Mensch sorgen und beiderseitige Erwartungen klären. Veränderungen können ein guter Anlass sein, Rollen (neu) zu definieren. Entwickeln sie Rollenkonzepte, um den Kontext deutlich und das Zusammenspiel besprechbar zu machen? Das trägt dazu bei, dass Personal- und Organisationsentwicklung erfolgreich sein können. Damit Organisation gelingt. Damit Verwaltung gelingt.

Zu diesem Blogartikel inspiriert haben mich Beiträge im Heft der Zeitschrift für Organisationsentwicklung 4/2019, besonders die Artikel von Heiko Röhl „Ein anderes Ich“, von Stefan Kühl „Rollen und Personen – Konsequenzen einer Unterscheidung“ und von Bernd Schmid „Die Welt als Bühne – Mensch, Organisation und Rollen“.

Moin,

danke für den Newsletter. Diesmal klappt der Link aber leider nicht (habe es seit gestern mehrfach versucht).

Weiterhin viele Inspirationen!

.-)

Kai Behrends