Die TR-Resiscan ist ein Hauptgrund für stockende E-Akten-Projekte!

Ist das nicht eine etwas schräge These? Wo doch die TR-Resiscan /siehe Anmerkung 1/ die Basis der Grundlage des Fundaments für eine rechtssichere und gefällige Überführung von Papier in digitale Dokumente darstellt…

Wir arbeiten viel mit Projektleitern für E-Akten-Projekte zusammen und moderieren auch ehrenamtlich Arbeitsgruppen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass die verbreiteten Ratschläge und Leitfäden von Verbänden für die Einführung der E-Akte eher zur Verwirrung als zur Gedankenklarheit beitragen. Die empfohlenen Vorgehensweisen lenken die Aufmerksamkeit von Digitalisierungsbeauftragten eher auf Nebenschauplätze. Und die wirklich dicken Bretter, die in Projekten zu bohren sind, werden gerade mal nebenbei erwähnt.

Nehmen wir als ein Beispiel den “Leitfaden zur Einführung und zum Einsatz von Dokumentenmanagementsystemen” des Bayerischen Innovationsrings für Landratsämter (Hrsg. Bayerischer Landkreistag). Das Papier stammt vom Mai 2024, müsste also eigentlich auf einem relativ neuen Wissensstand sein. Das Papier umfasst 36 Seiten, der eigentliche Textteil 30 Seiten. Ist also für ein doch beachtliches Projekt sehr kurz. Und sechs Seiten davon beschäftigen sich mit dem Einscannen von Papierdokumenten und der Anschaffung von Scannern – also 20% des Leitfadens. Die Worte “Scannen”, “Scanner”, “TR-Resiscan” kommen 55-mal im Text vor.

Die wirklichen Schwierigkeiten der E-Akten-Projekte werden ausgeblendet

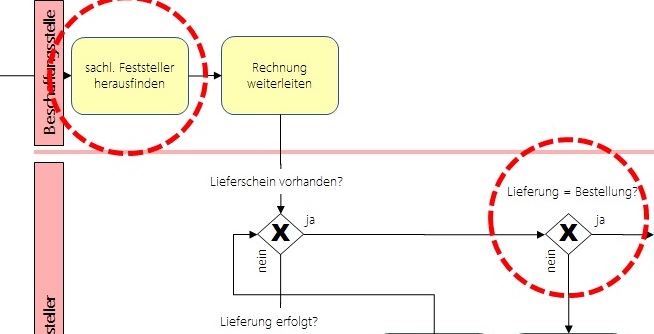

Die Funktion eines Dokumentenmanagementsystems wird auf die Erfassung, Speicherung, Bearbeitung und Archivierung von Einzeldokumenten reduziert (Seite 9). Seine Funktionen zur Unterstützung der Vorgangsbearbeitung und zur Zusammenarbeit mehrerer Bearbeiter über Abteilungsgrenzen hinweg tauchen überhaupt nicht auf. Dementsprechend wird auch das Wort “Prozess” nirgends verwendet (außer in der Zusammensetzung “Scanprozess”).

Das sind aber gerade die herausfordernden und schwierigen Themen bei Einführung der E-Akte. Wie können wir die Vorgänge und Prozesse so optimieren, dass wir die digitalen Möglichkeiten auch wirklich ausschöpfen? Welche DMS-Software eignet sich dafür und welche eher nicht? Dafür bräuchte man wirklich einen Leitfaden. Aber im Papier des Landkreistages ist von “Zukunft” oder “Vision” nirgends die Rede. Über die Beschaffung einer Software wird den Projektleitern die Aufgabe “Erstellung eines Lastenhefts für das DMS” ins Stammbuch geschrieben. Ah ja, super Auftrag! Aber was soll denn drin stehen im Lastenheft? Kein Wort dazu. Also machen die Projektleiter:innen, was ihnen übrig bleibt: sie kaufen das, was die meisten Verwaltungen im Umkreis schon haben oder was ihnen ihr kommunales Rechenzentrum empfiehlt. So entstehen regionale Monopole für DMS-Software – ohne Anreiz zur Weiterentwicklung. Das Anliegen dieses Artikels ist es, Digitalisierungsbeauftragte und Projektleiter:innen in den Kommunen zu ermuntern, sich möglichst wenig mit Scanprozessen und TR-Resiscan zu befassen, damit sie Zeit gewinnen für die wichtigen Themen. Und später werden wir dazu bestimmt mal einen Leitfaden schreiben…

Ein Ausbund bürokratischen Denkens

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei der TR-Resiscan um eine Technische Richtlinie, also einen technischen Ansatz. Erfahrungsgemäß bedeutet die Vorgehensweise einen elementaren Eingriff in das Arbeiten der Mitarbeiter von Seiten der Organisation. Wenn die Projektleitungen aber gar nicht bis zur Organisation kommen, um technische Richtlinien und Verfahrensbeschreibungen umzusetzen, werden die Prioritäten im Projekt auf den Kopf gestellt. Man bürokratisiert einen Vorgang unnötig, welcher für jeden selbstverständlich sein sollte.

Eigentlich geht es um das Einscannen von analogen Unterlagen. Das kann jeder mit gesundem Menschenverstand: zum Scanner gehen, sich mit einem Badge identifizieren, Dokument scannen und sich zusenden lassen, am Arbeitsplatz prüfen und im DMS revisionssicher ablegen. Dafür braucht niemand 41 Seiten Erklärung.

Mit der TR-Resiscan hat man diesen Vorgang verkompliziert. Nicht nur, dass man darstellen muss, wie technisch eingescannt wird, sondern man muss in einem Verwaltungsakt über zwei optionale Wege „bezeugen“, was man gemacht hat. Die primären Möglichkeiten der TR-Resiscan sind dabei:

- Signieren

- Transfervermerk

Neben dem Verwaltungsmehraufwand kommen beim Signieren ggf. sogar noch zusätzliche Kosten auf die Verwaltungen zu.

Die Selbstverständlichkeit, nämlich die Selbstverantwortung des Tuns, geht dabei ein Stück verloren. Damit meinen wir, dass man natürlich überprüfen sollte, ob alle Daten korrekt lesbar und überhaupt vorhanden sind. Es gibt aber keinen sachlichen Grund, das mit umständlichen Regularien zu versehen. Auch die Verfahrensbeschreibung ist unseres Erachtens überflüssig, da die Unterschiedlichkeit zwischen verschiedenen Abteilungen innerhalb von Verwaltungen zu groß ist und bei Abweichungen ansonsten Rechtsunsicherheiten entstehen.

Ziel sollte eine Vorgehensweise sein, welche für Kommunalverwaltungen schnell und einfach einzuführen ist. Gerade auch kleine Kommunen, die nicht über Organisationsspezialisten verfügen, werden sonst schnell abgehängt.

Die “kulturellen” Risiken der TR-Resiscan

Die Denkweise, die hinter der TR-Resiscan steckt, birgt drei Risiken:

- Die TR-Resiscan strebt eine absolut perfekte juristische Regulierung eines relativ einfachen Vorgangs an, nämlich dem Einscannen von Altakten (Migration) und neu eingehenden papiernen Schriftstücken. Das Denken, dass Rechtssicherheit wichtiger sei als der Sinn einer Aufgabe selbst, wird gestärkt.

- Der fiktive Anwendungsfall, der die Probe aufs Exempel darstellen würde, wäre: einem Gericht wird ein gescanntes Dokument vorgelegt. Es verfügt über klassische Metadaten (Datum des Scannens, verwendete Hardware) und wurde in einem DMS revisionssicher archiviert. Trotzdem zweifelt das Gericht die Richtigkeit des Dokuments an.

Eine Recherche unsererseits mit ChatGPT und Copilot führte zu einem einzigen dokumentierten Fall in den letzten 10 Jahren (eine Postzustellungsurkunde des BAMF an einen Flüchtling).. Ein befreundeter Bürgermeister sagte uns, er habe zwei Fälle gefunden. Für dieses extrem geringe Risiko wird in 16.000 deutschen Kommunalverwaltungen ein gigantischer Aufwand betrieben. - Der Nutzen der Scanregelung ist nicht nur vom Risiko her, sondern auch zeitlich begrenzt. Die Migration von Altakten ist ein einmaliger Vorgang, und der Eingang von Papierdokumenten – Anträgen von Bürgern vor allem – wird in wenigen Jahren (5 bis 10) auf fast Null zurückgegangen sein. Das Streben nach absoluter bürokratischer Perfektion tritt hinter den Nutzen einer Regelung zurück.

Wir hatten in einem Arbeitskreis ein Beispiel für eine Verwaltung (Großstadt in Bayern mit 3.500 Mitarbeitern), die sich mit der Umsetzung der Richtlinie extreme Mühe gegeben hatte. Sie hatte eine Person völlig für die TR freigestellt, und das für mittlerweile über 18 Monate. Sie hatte einen externen Berater beauftragt, der knapp 20 Tage abrechnete. Und sie hatte das BSI zur Begutachtung eingeschaltet. Insgesamt eine hohe fünfstellige Summe.

Was hätte man nicht alles mit diesem Geld bewirken können, wenn man es für Prozessoptimierung und Entlastung der Mitarbeiter:innen eingesetzt hätte?

Was wäre praktisch sinnvoll?

Ziel sollte eine Vorgehensweise sein, welche für Kommunalverwaltungen schnell und einfach einzuführen ist. Sie sollte rechtssicher sein und die notwendige Flexibilität im Arbeiten anbieten. Dabei sollte man auch kundigen Mitarbeitern zutrauen, entscheiden zu können, ob die Akte durch den Scan vollständig ist und eine Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit gewährleistet ist. Ähnlich wie bisher auch in den analogen Akten und Vorgängen.

Ganz nebenbei: die absolute perfekte risikolos gerichtsfeste Lösung liefert auch die TR-Resiscan nicht. In Deutschland hat die Judikative eine sehr starke Stellung, und es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung durch ein Gericht. Auch bei einem lupenrein resi-gescannten Dokument hat der Richter das Recht, Unterlagen “abzulehnen” oder ggf. das (vernichtete) Papieroriginal nachzufordern. Deswegen tritt hierbei die technische Lösung in den Hintergrund und ist gar nicht notwendig.

Arbeitet zusammen mit dem Common Sense Team GmbH an einer praktikablen Lösung

Wir haben zwei Anliegen an die Leser:innen:

- Erfahrungs- und Argumentaustausch – auch und gerade mit denjenigen, die unsere Ansichten nicht teilen. Meint ihr, dass die TR-Resiscan im Ganzen überhaupt benötigt wird? Worin seht ihr den Nutzen? Habt ihr die TR-Resiscan umgesetzt? Welche Hindernisse habt ihr dabei empfunden? Oder habt ihr die TR-Resiscan noch nicht umgesetzt, aber mit dem Thema schon beschäftigt?

- Wir würden gerne eine praktische Lösung entwickeln, zusammen mit unseren Leser:innen. Als Ziel schwebt uns ein Mustervorgehen vor, bei dem die sinnhaften Anforderungen der TR-Resiscan in auch von kleinen Verwaltungen in 1 Projekttag umgesetzt und die Verfahrensanweisung (maximal 2 Seiten) im Wesentlichen abgekupfert werden kann. Wer würde sich daran beteiligen?

Ihr könnt eure Antworten als Kommentare verfassen. Und wir haben eine Mentimeter-Umfrage aufgestellt, in die ihr eure Antworten anonym eingeben könnt. Wenn ihr euch beteiligen möchtet, eure Kontaktdaten aber nicht öffentlich auf LinkedIn sehen wollt, dann schreibt eine persönliche Nachricht an Wolf Steinbrecher (Common Sense Team GmbH).

Anmerkungen

/1/ TR-Resican heißt offiziell “BSI TR-03138 Ersetzendes Scannen (RESISCAN)” des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das Dokument umfasst 41 Seiten und wird ergänzt durch mehrere Anhänge.