„Agiles Mindset“: Hilft uns dieser Begriff wirklich, agile Methoden zu verbreiten?

Wenn wir uns einem neuen Thema nähern, suchen wir erst einmal einen festen Halt. Ein Geländer, an dem wir uns bei den ersten Schritten festhalten können. Wir suchen nach bewährten Methoden. So meistens auch beim ersten Kontakt mit dem Thema „Agilität“. „Was ist Scrum? Was ist Kanban? – Oh, die klingen etwas zu kompliziert für einen ersten Versuch. Aber ein Lean Coffee, das kann man doch ganz schnell mal ausprobieren. Oder eine Retrospektive? Die kann man gut in unsere Teamsitzungen integrieren.“

In den ersten Jahren nach Gründung des Forums Agile Verwaltung 2016 haben wir Dutzende von Blogbeiträgen unter dem Motto “Aus der agilen Methodenkiste” veröffentlicht. Die behandelten kreuz und quer und auf und ab agile Werkzeuge. Sie wollten die Einstiegshürden zur Agilität verringern und luden zum Experimentieren ein. Typisch waren Aufforderungen wie:

“Retrospektiven … sind zwar für den Einsatz in Scrum-Projekten konzipiert, aber wir glauben, dass sie Teams auch im Alltag und außerhalb von Projekten helfen, die Arbeit kontinuierlich zu verbessern.” (Thomas Michl, 2016)

Diese Blogbeiträge wurden (und werden weiterhin) extrem häufig aufgerufen. Und vermutlich wurde auch oft mit ihnen geprobt. Aber wir haben bei unseren Nachfragen nie feststellen können, dass dadurch eine nachhaltige Wirkung in den Verwaltungen eingetreten wäre. Sehr, sehr oft versandeten die neuen Praktiken mit der Zeit, und die herkömmlichen Routinen gewannen wieder die Oberhand.

Woran mag es liegen?

Unsere Erfahrungen wurden natürlich auch von anderen Netzwerken oder Beratern gemacht. Und als Erklärung dafür muss immer öfter das sogenannte “Mindset” herhalten. Also die „Haltung“ oder „innere Einstellung“ der Beteiligten. Und die These lautet dann: eine Retrospektive beispielsweise funktioniere nur dann, wenn man sie nicht nur methodisch “richtig”, sondern auch mit der richtigen “Haltung” anwendet. Aber stimmt das denn?

Das wollen wir uns in diesem Beitrag mal etwas anschauen.

Die Anhänger dieser Theorie unterscheiden zwei Arten von Mindset: das statische und das dynamische Mindset. Auf einem verbreiteten Blog finden wir:

„Experten … unterscheiden zwischen einem ‚Fixed Mindset‘ und einem ‚Growth Mindset‘ – einer statischen und einer dynamischen, an Entwicklung orientierten Grundhaltung.

- Menschen mit einer statischen Grundhaltung glauben, dass Intelligenz angeboren und nicht veränderlich sei.

- Menschen mit einer dynamischen Grundhaltung halten Intelligenz für trainier- und entwickelbar.

Diese unterschiedlichen Haltungen werden unter anderem am Umgang mit Fehlern sichtbar. Während diejenigen mit statischem Mindset meinen, Fehler sagten etwas über die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen aus, glaubt derjenige mit einem

dynamischen Mindset, dass Fehler und Kritik immer die Chance bieten, sich weiterzuentwickeln und zu lernen.“ (Anmerkung 1)

Nach dieser Auffassung liegt das Versanden agiler Methoden an der Haltung der beteiligten Menschen. Ist das plausibel?

Beispiel Retrospektive: Welche Rolle spielt das „agile Mindset“?

Schauen wir uns das an einem konkreten Beispiel genauer an.

Angenommen, ein Team probiert die agile Methode “Retrospektive” aus. Bei dieser Methode geht es darum, sich in regelmäßigen Abständen die Frage zu stellen: “Wie arbeiten wir zusammen? Was hindert uns gegenwärtig daran, bessere und schnellere Ergebnisse zu liefern? Wie können wir diese Hindernisse aus dem Weg räumen?”

Das Team sammelt nun Beispiele, welche Faktoren bei der täglichen Arbeit Hürden darstellen.

- Da kommen z.B. Antworten, die ganz banal mangelnde sachliche Ausstattung betreffen: “Auch im Homeoffice brauche ich einen zweiten Bildschirm, aber der Einkauf genehmigt das nicht.”

- Oder es geht um unzureichende Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit: “Wolfgang hat mehrmals Aufgaben nicht rechtzeitig erledigt, obwohl er sie zugesagt hatte. Und dann komme ich auch unter Termindruck, weil ich auf seine Zulieferung angewiesen bin.”

- Oder Abhängigkeiten von Kollegen außerhalb des Teams: “Dr. Riekert hat drei Wochen gebraucht, um unsere Beschlussvorlage freizugeben. Und jetzt verlangt er drei wesentliche Änderungen bis übermorgen – und seine Änderungswünsche sind völlig sachfremd.”

Die These der Mind-Set-Theoretiker lautet nun: Weil die Haltung der Teammitglieder „statisch“ ist, finden sie keine Lösung für ihre Arbeitshürden. Und deshalb lassen sie die neue Methode bald wieder bleiben, denn sie lohnt sich ja nicht.

Ein Anflug von Plausibilität: der „Zuordnungsfehler“

Beim Beispiel 2 – dem säumigen Teammitglied Wolfgang – kann es tatsächlich zu Problemen bei der Diskussion dieses Hindernisses kommen. Wir alle unterliegen dem sog. attributional bias (etwa: “Zuordnungsfehler”). Das heißt, wenn wir Handlungen von Personen beurteilen, dann überschätzen wir systematisch den Einfluss persönlicher Faktoren und unterschätzen den Einfluss der Situation. Wenn ich mir 20 € von jemandem borgen will und derjenige windet sich heraus, dann denke ich häufiger “Oh, ist der geizig!” statt “Offenbar ist der auch gerade klamm.” Im Falle von Wolfgang kann das bedeuten, dass das Team ihm Unzuverlässigkeit unterstellt – als persönliche Eigenschaft – und in Vorwürfe und Moralpredigten verfällt. Statt zu fragen: “Was hat dich denn gehindert, die Aufgaben rechtzeitig abzuschließen?” Und eine solche Herangehensweise im Team führt tatsächlich fast nie zu guten Resultaten.

Und wenn wir von draußen aufs Team draufschauen mit dem “wissenschaftlichen” Blick des Organisationsexperten – dann können wiederum den attribution bias zu einer persönlichen Haltung erklären (“statisches Mindset”), statt nach den Umständen zu fragen, die ihn befördern. Und dann kommt man darauf, in einer Verwaltung Fortbildungen für die Beschäftigten zu organisieren, in denen lang und breit über Fehlerkultur und agiles Mindset gepredigt wird und wie man den Glauben an die Entwicklung von Menschen stärken könne. Ein paradoxer Pferdefuß. Ein Zuordnungsfehler des Zuordnungsfehlers.

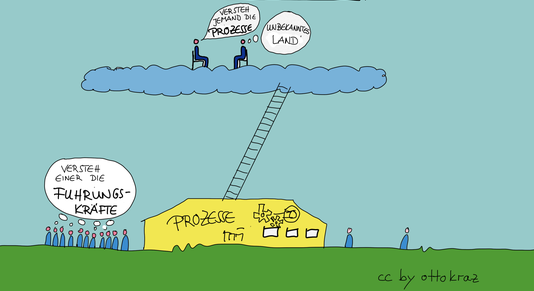

die meisten Hindernisse liegen in der nicht-agilen Gesamtorganisation

Aber die meisten Hürden, auf die Teams stoßen, haben mit dem Umgang mit Versäumnissen („Fehlerkultur“) gar nichts zu tun. Die obigen Beispiele 1 (fehlende Bildschirme) und 3 (Vorgesetzter als Flaschenhals) haben ganz andere Inhalte und sind in der Praxis viel häufiger.

Deshalb halten wir von der Mind-Set-Theorie und den daraus folgenden Predigt-Praktiken mittlerweile nicht mehr viel. Die ungenügende Akzeptanz agiler Methoden durch die umgebende Gesamtverwaltung stellen eine viel wichtigere Blockade dar als persönliche Defizite der einzelnen Teammitglieder.

Der Kern von agilen Herangehensweisen besteht darin, die Bearbeitung von Aufgaben in der Organisation anders zu organisieren. Sie bedeutet einen tiefgreifenden Eingriff in die bisherige Aufbauorganisation:

- Die Trennung von Entscheidung und Umsetzung entlang der Hierarchiekette wird weitgehend aufgehoben. Die Entscheidungen werden in die Teams delegiert, denen auch die Aufgabenerfüllung zugewiesen wurde.

- Die Teams umfassen alle Mitarbeiter:innen einer Organisation, die zur sachgerechten Lösungsfindung im Rahmen einer Aufgabe benötigt werden. Auch wenn sie in ganz verschiedenen Abteilungen arbeiten. Das heißt, die bisherige Struktur nach Fachbereichen und Sachgebieten („Silostruktur“) verliert an Bedeutung. Sie beschränkt sich auf die Regelung von Urlaubsvertretungen und Ähnlichem.

Das verstehen wir unter selbstorganisierten Teams, dem Kern der agilen Arbeitsweisen. Um ein Vielfaches wichtiger als ein individuelles „Mindset“ ist die Delegation von Entscheidungsbefugnissen in die Teams hinein. Das aber ist eine wirklich schmerzhafte Umstellung. Und sie wird in Beratungsprojekten nur ungern thematisiert. Viel einfacher ist es, den Beschäftigten selbst den Schwarzen Peter zuzuschieben.

Anmerkungen

/1/ https://plan-a-consulting.de/wp-content/themes/plana/touchover/Agiles_Mindset.pdf