Welches Haltbarkeitsdatum hat Ihr agiles Mindset?

Ich werde mir natürlich nicht anmaßen, über Sie zu schreiben. Ich kenne Sie ja gar nicht. Ich werde meine Anmaßungen vielmehr in den Mantel einer harmlosen Geschichte über Dritte kleiden. Einer Geschichte über die Stabilität (oder auch nicht) von Agilen Mindsets – oder solchen, die es sein wollen.

Herberts Kehrtwende

Ich begleite als Externer ein E-Aktenprojekt in einer hessischen Stadt mittlerer Größe, nämlich der Stadt Oberbergen i.d.Rh. Die Product Ownerin im Projekt und geschätzte Kollegin ist Carola Groß, Quereinsteigerin in der Verwaltung mit einigen Jahren Berufserfahrung im Bankwesen. Sie ist super motiviert, das einzuführende DMS als Musikinstrument zu nutzen, um die Verhältnisse in der Verwaltung zum Tanzen zu bringen. Wir verstehen uns blendend.

Am Vormittag des letzten Workshops wirkte sie ganz ungewohnt unkonzentriert. Meine Antennen fuhren in die „Achtung!“-Stellung. Und wirklich: in der Mittagspause konnte sie gar nicht mehr an sich halten: „Ich muss dir was erzählen!“

„Ich habe eine Kollegin in der IuK-Abteilung, Anja, mit der ich mich absolut toll verstehe. Vor drei Wochen haben wir uns über Agilität unterhalten und dass wir gerne ein Team der Willigen gründen würden. Aber dafür müsste man erstmal Informationen verbreiten. Wir überlegten so hin und her und schließlich landeten wir bei dem Gedanken: Wir laden ein zu einer ‚Agilen Mittagspause‘. Wir sprechen Kolleg:innen an, die Energie haben und gut drauf sind, und hängen noch ein Poster in den Flur. Und dann bringen wir im Rahmen von maximal 15 Minuten ein bisschen Input, was Agilität überhaupt ist und was für Erfahrungen wir in agilen Projekten haben. Und reden dann mit den Leuten, ob sie Feuer fangen.“

Sehr viele Kolleg:innen waren es nicht, die kamen und ihre Mittagspause dem Thema opferten. Aber für einen ersten Aufschlag waren Carola und Anja zufrieden, zumal die Rückmeldungen derjenigen, die waren, teilweise richtig begeistert waren. Ein Anfang zum Team der Willigen schien gemacht.

Schien.

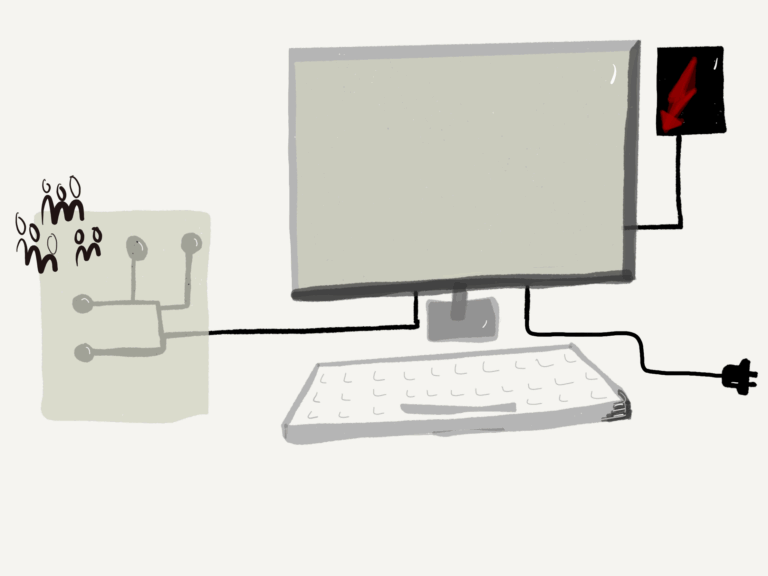

Denn am Tag danach kam Anja völlig aufgelöst in Carolas Büro. „Stell dir vor, was passiert ist. Herbert hat mir total den Rost runtergemacht.“ Herbert ist der Vorgesetzte von Anja, also der Leiter der IuK-Abteilung von Oberbergen. Und super-agil! Für Software-Projekte nutzt seine Abteilung Jira, er legt strikten Wert auf die Formulierung von User-Storys. Und für den operativen Bereich plant er als nächstes den Übergang vom klassischen Ticketsystem zu Kanban.

Und jetzt hatte besagter Herbert Wind bekommen von der Agilen Mittagspause vom Vortag. Organisiert von „seiner“ Mitarbeiterin, ohne dass die ihn gefragt hätte! OHNE DASS DU MICH VORHER AUCH NUR INFORMIERT HAST! Er fühle sich absolut hintergangen.

Anja: aber sie habe das doch in ihrer Freizeit gemacht, natürlich vorher ausgestempelt und deshalb sei sie gar nicht auf den Gedanken gekommen … Herbert: es gehe hier nicht um Formalitäten, sondern um Vertrauen. Und das habe sie nun mal massiv verletzt. Und sie wolle doch Sachgebietsleiterin der IT-Beschaffung werden, wenn Max demnächst weggeht. Also das könne sie ja jetzt wohl vergessen, wenn sie so weitermache! Die Basis wäre dann einfach zerstört.

Und deshalb – so Carola zu mir am Mittagstisch – wolle Anja jetzt erstmal die Füße still halten. Als Mitveranstalterin für die Agile Mittagspause könne sie sich in nächster Zeit nicht mehr outen. Nicht mal teilnehmen könne sie, das tue ihr total leid.

Was ist mit Herbert durchgegangen?

Das war die Frage, die uns den Rest der Mittagspause beschäftigte. Carola und ich konnten nur herumspekulieren, was die Ursachen für Herberts Schwenk sein könnten. Und du, lieber Leser, bist herzlich eingeladen zum Mitraten. Aber dass es ein Schwenk in Herberts Verhalten war, darüber waren wir uns einig. Von der agilen „Kommunikation auf Augenhöhe“ zum autoritären Chefgehabe.

Welche Gründe dafür könnten vorliegen? Wir haben keinen direkten Zugang zu Herbert und können nur Hypothesen bilden. Wir kamen auf verschiedene:

Erklärungsansatz 1: Die Geschichte von dem Agilen Mindset, das eine Person „hat“ oder auch „nicht hat“, ist an sich wacklig. Das Verhalten von Menschen ist sehr stark von der Situation abhängig. Befinden sie sich gerade in ruhigem Fahrwasser, dann können sie „agil“ sein – also in unserem Beispiel auch als Vorgesetzter mit Hintergesetzten freundlich umgehen. Aber wenn die Situation irgendwie stressig wird, fallen sie in archaischere Reaktionsmuster zurück.

Die Haltung von uns Menschen besteht aus verschiedenen Schichten sozialer Erfahrungen. Es gibt neuere Schichten, die auf „verstandesmäßigen“ Konzepten beruhen. Und es gibt tiefere Schichten, die im limbischen System angesiedelt sind und ganz weit zurückreichende Erfahrungen oder auch Traumata widerspiegeln. – Im Stress durchbricht das Magma unserer Phlegräischen Felder die friedliche neapolitanische Landschaft.

Erklärungsansatz 2: Herbert fühlte (in irgendeiner Weise) sein symbolisches Kapital bedroht. Unter „symbolischem Kapital“ verstehen Carola und ich so Dinge wie Ansehen (aufgrund von fachlicher Kompetenz, Umgangsformen, Kleidung, kulturellen Vorlieben). Eine Führungskraft lebt von ihrem symbolischen Kapital. Die Angst vor Verlust dieses Kapitals ist häufig der Grund, dass Menschen neue Vorgehensweisen ablehnen: ihre bisherigen Kenntnisse werden entwertet, ihr Kapital bedroht.

Umgekehrt bedeutete eine Zeitlang der agile Hype die Möglichkeit, symbolisches Kapital zu sammeln: Man war modern, konnte in Gesprächen neue Worte fallenlassen, hob sich ab. Einige Führungskräften sahen die Möglichkeit, sich so von ihren Konkurrenten – pardon: ihren geschätzten Kolleg:innen – abzuheben.

Vielleicht war es bei Herbert ja auch so. Vielleicht war das Agile Mindset für ihn eher eine Verkaufsstrategie, um sein symbolisches Kapital in der Stadtverwaltung Oberbergen zu erhöhen? Und jetzt wurde es bedroht durch Anja, die sich auf einmal auch als agile Expertin versuchte.

Diese Erklärungsansätze und Hypothesen über Herberts Beweggründe, die Carola und ich da so hin- und herspannen, machten natürlich nur Sinn, wenn sie für Anja Handlungsoptionen erschlossen. Wie könnte Anja sich verhalten? – darum ging es ja eigentlich.

Was tut Anja?

Das ist nämlich die zweite Frage – und die eigentlich wichtige. Denn Anja ist von den beiden handelnden Personen die einzige, die die Situation als Bruch, als Herausforderung erlebt.

Und das Interessante ist, dass auch Anja den Rückfall ihres Chefs mit einem eigenen Rückfall beantwortet. Sie müsse „die Füße still halten“. Ja, warum denn das? Warum antwortet sie auf die plötzliche autoritäre Verhaltensweise Herberts „von oben“ mit einer eigenen autoritären Verhaltensweise „von unten“? Also einer Unterwerfung?

Es wären ja verschiedene Reaktionen Anjas denkbar, die am Anspruch eines Umgangs auf Augenhöhe unter erwachsenen Menschen festhielten.

Also zum Beispiel: Unter Vermeidung jedes Machtkampf-Gehabes die eigene Meinung deutlich weiter vertreten. Etwa: dass seine Anordnungsbefugnis sich nicht auf die Freizeit beziehe. Oder immer wieder nachfragen: man verstehe nicht worin seine Befürchtungen bestünden; es sei einem aber wichtig, sie zu verstehen. Oder: ob er nicht in einer nächsten Agilen Mittagspause seine Konzepte vorstellen wolle. Oder oder.

Risikobereitschaft (im Scrum Guide heißt das: „Mut“) ist ein agiler Wert „von unten“. Geschenkt wird uns sowieso nichts.