Digitallotsen brauchen vor allem die „Lizenz zum Machen“

Die Bezeichnungen sind unterschiedlich: in Bayern, Baden-Württemberg und einigen anderen Ländern heißen sie „Digitallotsen“, in Sachsen „Navigatoren“ und woanders „Digitalisierungskoordinatoren“. Gemeinsam ist ihnen der Auftrag: dezentral, aus den Ämtern und Fachbereichen heraus die Digitalisierung voranzubringen.

Vergangenen Montag, 9. Oktober 2023, fand im Fraunhofer Institut IAO in Stuttgart eine Konferenz von baden-württembergischen Städte-, Gemeinde- und Landkreistagen für die Digitallots:innen statt. Die engagierte Stimmung der knapp 100 Teilnehmenden zeigte, dass es an der Basis viel Energie und die Lust zum Aufbruch gibt. Und es wurde aber auch deutlich, dass diese Energie oft noch ausgebremst wird.

Einen kurzen Einführungsimpuls gab Johannes Schurr, Bürgermeister der kleinen Gemeinde Spraitbach, rd. 3.400 Einwohner, im Ostalbkreis. Ein Verwaltungschef, der sich Digitalisierung auf die Fahne geschrieben hat! Und auch erfolgreich durchführt!

Bei der Schlussabfrage, zu der die Teilnehmer:innen auf Post-Its die Highlights des Tages notieren sollten, wurde der Vortrag von Johannes Schurr am häufigsten genannt. Das zeigte, was den Digitallotsen in ihren Verwaltungen am meisten fehlt: Unterstützung von ganz oben. Der Bürgermeister legte nämlich das Schwergewicht auf zwei Punkte:

- Nicht auf die „großen Projekte von oben“ starren (Stichwort OZG), sondern vor Ort anfangen. Er sprach dabei von einer „Machtfrage“: Nämlich: „Macht einfach, statt zu fragen!“

- Keinen großen Plan für die eigene Verwaltung machen. Er sei Quereinsteiger in die Verwaltung und punkte mit seiner „Ahnungslosigkeit“. Deshalb gehe er „planlos“ vor: das was ihm oder Mitarbeitern auffällt, weil es umständlich und zeitfressend und nervig ist – das wird schnell umgesetzt und digitalisiert.

Das kollidiert natürlich mit den Erfahrungen vieler Digitallotsen in ihren eigenen Verwaltungen. Dort ist das Top-Down-Denken noch an der Macht, und zwar in zweierlei Hinsicht:

Geplante planlosigkeit

Verwaltungschefs und Dezernenten denken oft in großen Projekten. Zum Beispiel „Jetzt packen wir die Digitalisierung an!“ Und was gehört dazu als erstes? Genau: eine Digitalisierungsstrategie!

Aber wir machen nicht Digitalisierung um der Digitalisierung willen. Digitalisierung ist ein Mittel zum Zweck: wir wollen möglichst viele Routineaufgaben automatisieren, wir wollen bei den wichtigen Themen effizienter abteilungsübergreifend zusammenarbeiten und wir wollen besser die Bürgerinnen und Bürger in Verwaltungsprozesse einbeziehen.

Das geht nicht mit einem zentralen „GROSSEN VORHABEN“. Eine Teilnehmerin der Konferenz meinte: Die großen Digitalisierungsprojekte würden immer wieder verdrängt von der gerade auftauchenden Krise. Jetzt steht die Unterbringung von Geflüchteten oben auf der Agenda – für Digitalisierung hat die Führung gerade keinen Kopf.

Das passiert nicht so leicht, wenn wir dezentral vorgehen, indem möglichst viele Menschen möglichst viele Ideen generieren, wie man zur Erreichung unserer inhaltlichen Ziele digitale Tools nutzen kann.

Zum Beispiel kann das heißen:

- Die interne Bearbeitung von Hundeanmeldungen wird auf einen Workflow umgestellt (z.B. innerhalb der E-Akte oder mit MS Forms, also mit vorhandener Technologie) und damit 90% der bisherigen Tätigkeiten automatisiert. (Übrigens ein Beispiel von Bürgermeister Schurr.)

- Für die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit schaffen wir flächendeckend ein elektronisches Whiteboard-Tool an (wie z.B. Conceptboard). Ein Beispiel der Stadt Kiel.

- Für die Erarbeitung eines Wärmekonzepts unserer Gemeinde schaffen wir eine Informations- und Diskussionsplattform, z.B. mit den Tools, die uns MS 365 bietet. Darüber organisieren wir einen Bürgerrat, der uns als Verwaltung begleitet und unterstützt.

Das sind Ideen, die nie und nimmer bei der Erarbeitung einer „Digitalisierungsstrategie“ geboren werden. Sondern diese kommen zustande, wenn Mitarbeiter:innen – z.B. die Digitallotsen – mit wachen Sinnen durch die Verwaltung gehen und sich Verbesserungen überlegen. Und natürlich einen Überblick über digitale Tools haben, damit sie überhaupt auf solche Ideen wie „Workflow“, MS Forms, Conceptboard oder MS 365 kommen können.

Dezentralität, Verzicht auf zentrale „Strategien“ (planvolle Planlosigkeit) und Verbreitung technischer Basiskenntnisse über Tools – das bildet die Grundlage für eine Entfaltung der Schwarmintelligenz der Mitarbeitenden in der Verwaltung.

Das Dürfen erlauben

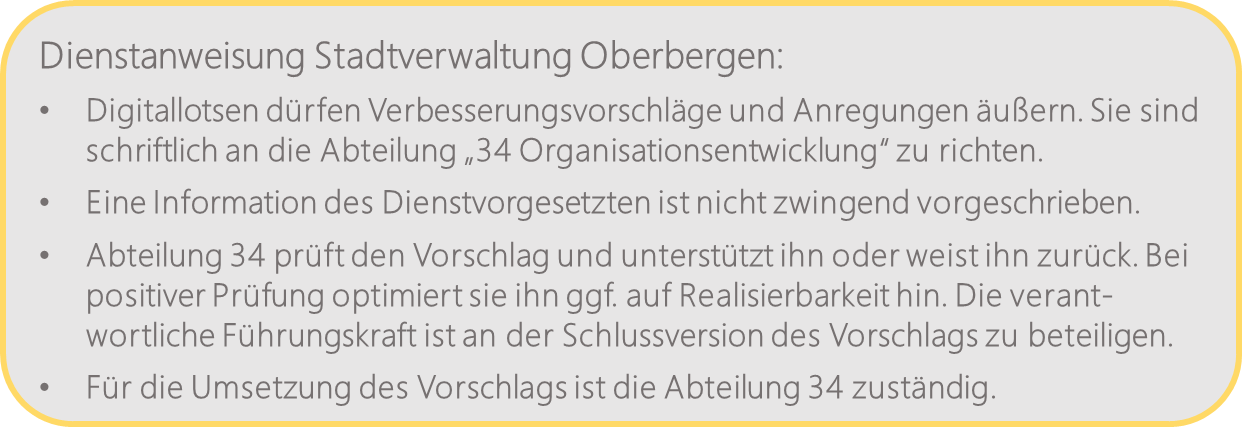

Die zweite Hürde für Digitallotsinnen ist, dass sie nichts machen dürfen. Die Umsetzung von Verbesserungsideen ist in der deutschen Verwaltung immer noch an umständliche Genehmigungs- und Prüfverfahren gebunden. Ich habe als Beispiel mal die Dienstanweisung einer deutschen Großstadt für ihre Digitallots:innen eingefügt. Die Dienstanweisung umfasst im Original drei Seiten. Ich habe sie aufs Wesentliche gekürzt und auch anonymisiert (die Stadt Oberbergen gibt es nicht).

Grundlage dieser Dienstanweisung ist die heilige Furcht der Führungskräfte, sie könnten irgendwie die Kontrolle verlieren. Eine Mitarbeiterin, die eine Idee hat, muss die Organisationsabteilung einschalten und die prüft und bezieht den Vorgesetzten ein und soll dann selber umsetzen. (Eine Mitarbeiterin dieser Orga-Abteilung sagte mir: „Wir versuchen, die Kolleg:innen möglichst von Ideen abzuhalten. Wir haben überhaupt keine Kapazitäten dafür.“)

Ich selber war in einer Kreisverwaltung jahrelang für das Mitarbeiter-Vorschlagswesen zuständig. Ich fand das eine extrem wichtige Aufgabe, habe aber nichts zum Laufen gebracht. Zum Beispiel: in einem Jahr gingen 52 Verbesserungsideen ein, davon wurden aber nur 2 umgesetzt. Woran lag das? Es war so organisiert wie oben in der DA. Ein zentraler Ausschuss prüfte die Ideen und der jeweilige Amtsleiter musste Stellung nehmen. Und dieser war sehr häufig ablehnend, weil sein Amt ja sowieso schon das bestorganisierte des ganzen Landratsamtes war.

Also warum dieses zentrale Genehmigungsverfahren? Warum muss ein Sachbearbeiter, der wie in der Stadt Kiel die Idee hat, künftig Online-Meetings seines Teams mit einem digitalen Whiteboard zu unterstützen, dafür die Abteilung 34 fragen? Warum darf die Hundesteuerstelle nicht ihren Workflow selbst programmieren (wenn sie es kann)?

Die wesentliche zweite Kompetenz für „Digitallotsen 2.0“ ist deshalb: die Erlaubnis haben, loszulegen. (Ein good-practice-Beispiel für funktionierende dezentrale Innovation stammt aus der Stadt Denver.)

Was können wir tun, um Mitarbeiter:innen in die Lage zu versetzen, ihre Führungskräfte für ein stärkeres Loslassen und einen teilweisen Kontrollverzicht zu bewegen? Welche Dialogformate könnte es da geben? Wir würden gerne mit Interessierten darüber ins Gespräch kommen. Nächste Gelegenheit: unser „Kamingespräch“ am Donnerstag, 19. Oktober.