«Agile Sommerhäppchen 3» / Von sortenreinen Zwittern und Cuvée Prestige – am Beispiel Wein und Projekte

«Agile Sommerhäppchen 3» – die 1. Folge in diesem Jahr.

Und diese Aussage ist Teil des Themas. Was denn nun?

Dieser Artikel ist tatsächlich beides:

Er ist Folge 3 der Serie «Agile Sommerhäppchen» denn Folge 1 und Folge 2 sind im letzten Sommer erschienen, und zugleich die erste Folge in diesem Sommer. Also beides.

Es ist oft viel weniger «entweder / oder» als vielmehr «sowohl als auch» in den Dingen.

a. Es ist Sommerferienzeit. Sprechen wir über Wein:

Stell dir vor, du triffst auf einen Wein, der so vielseitig ist wie ein Schweizer Taschenmesser.

Was im deutschen «Verschnitt» heisst, wird im französischen «Assemblage» genannt und hat ursprünglich den Sinn, die Qualität des fertigen Produkts zu erhöhen. Das Produkt ist in beiden Sprachen eine Cuvée.

Die Cuvée vereint verschiedene Rebsorten und bringt sie harmonisch zusammen. Wie eine gut eingespielte Jazzband, bei der jeder Musiker seine eigene Note bringt. Sie ist ein Meister der Balance und beherrscht die Kunst, gleichzeitig in mehreren Zuständen zu wirken, von denen man meinen könnte, sie müssten sich widersprechen: fruchtig und würzig, elegant und kräftig, lebhaft und geschmeidig. Und doch, wenn sie meisterlich gemacht ist, ist die Kombination fein – oft feiner als die einzelnen Komponenten. Ein Team von Superhelden, das zusammenarbeitet, um mit dem, was da ist, das Maximum zu schaffen. Wenn sie besonders gut ist, heisst sie Cuvée Prestige (was ich ja einen klasse Titel für den nächsten Marvel-Film finde…).

b. Sprechen wir über Projekte:

Agil und klassisch: hybrid

– verachtungswürdige Bastelei oder salomonische Weisheit?

Stell dir vor, du triffst auf ein Projekt, das so vielseitig ist wie ein Schweizer Taschenmesser (wenn es das nicht ist, könnte es vielleicht sein, dass es kein Projekt ist…?).

Wir gehen davon einmal aus, dass die Projektleitung Projekthandwerk lernen durfte, bevor sie das Projekt leitet und dass sie Zugriff hat auf Projektwerkzeuge (siehe dazu auch ganz unten…).

Stell dir vor, du bist in einem Betrieb, in dem zwei sehr unterschiedliche Meister:innen ihre eigene Methode des Projektmanagements verfolgen:

Da haben wir den strukturierten Meister Hermes („Hermes“ ist eine Projektmanagementmethode, die in der Schweiz speziell für die öffentliche Verwaltung entwickelt wurde, hier recht erfolgreich wurde, stetig weiterentwickelt wird – und frei zugänglich ist), der mit seinem soliden Charme die Grundlagen der Planung des Projektlebens vermittelt.

Und dann haben wir die veränderungsanpassungsversierte Meisterin Agil, die die Beweglichkeit und die gesamte Bandbreite der Erfahrungen und des Wissens der Projektbeteiligten fördert und gezielt einsetzt. Insbesondere dann, wenn das Projekt durch Veränderung und neue Erkenntnisse in und um das Projekt herum seine Planungsstabilität verlassen muss.

Phase 1: Die „Initialisierungsphase“

In Phase 1 betritt Meister Hermes die Bühne (er ist ein Cousin ersten Grades von Herrn Iteration Zero und sieht ihm sehr ähnlich) und deklariert mit einer tiefen Stimme die Initialisierungsphase des Projekts. Seine Worte sind wie Ochsen, die langsam und beharrlich vorwärts ziehen. Er betont die Bedeutung von detaillierten Anforderungen, klaren Zielen.

Meisterin Agil legt gleichzeitig grossen Wert auf festgeschriebene Rahmen für Handlungs- und Vorgehensspielräume, Rollen und geklärte (Entscheid-)Kompetenzen und Schnittstellen zwischen Projekt und Regelstruktur, damit im Veränderungsfall nicht totale Unsicherheit und, schlimmer noch, Verunsicherung ausbrechen.

Hermes zufolge wird am Ende der Initialisierung entschieden, ob das Projekt überhaupt als Projekt startet. Vielleicht ist die Erkenntnis aus der Initialisierung, kein Projekt zu machen.

www.hermes.admin.ch

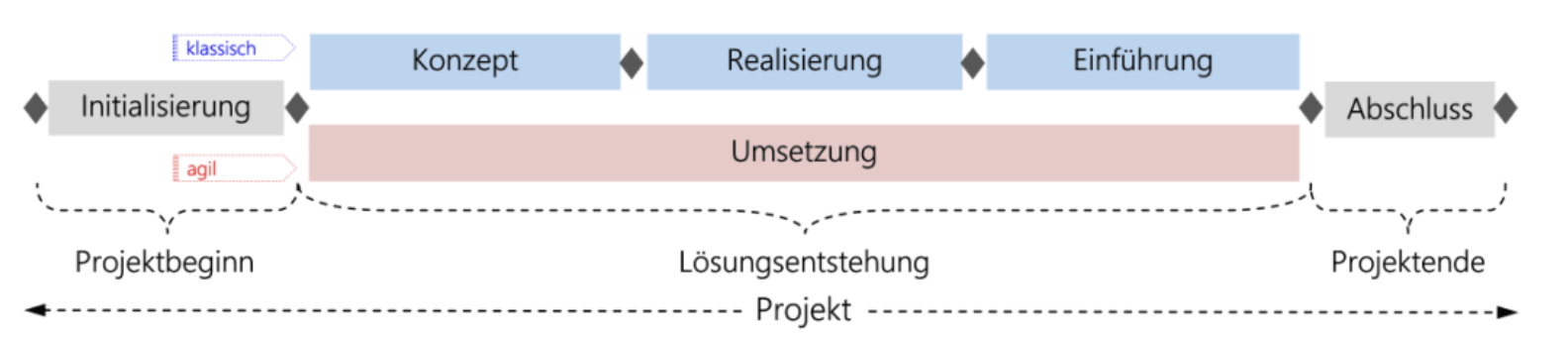

Reifestufen der Umsetzung von „Konzept“ über «Realisierung» hin zu «Einführung» Richtung Projektabschluss

Ab „Phase 2“ nach Iteration Zero bzw. Initialisierung ist es abhängig vom Projektinhalt, ob und wann agiles und ob und wann klassisches Projekthandeln greifen. In jedem Fall ist es meist hilfreich, eine Rollenaufteilung wie Product Owner («die das Produkt vertritt») und Scrum Master («die Methoden hütet,das Team schützt und arbeitsfähig hält»), ein Vorgehen, das aus der agilen Welt geschöpft ist. Gleichzeitig tut es auch agil arbeitenden Projekten gut, wenn die Projektphasenreifestufe bewusst ist und genutzt wird (Produkt erdenken, Produkt herstellen, Produkt zum Fliegen bringen und ausprobieren lassen, Produkt nutzen …), was eher aus dem Klassischen, in unserem Fall dem Hermes-Projektmanagement kommt. In jedem Fall braucht es erfahrene Projektmenschen im Projekt, die das beurteilen und entscheiden können.

Eine solche Cuvée des Projektmanagements kombiniert die Stärken beider Ansätze auf harmonische Weise. Wie eine perfekt abgestimmte Mischung von Traubensorten, werden die klaren Strukturen und die Reifestufenorientierung von Hermes (in der aktuellen Version Hermes 2022) mit der Flexibilität agiler Methoden vereint. Das Ergebnis ist eine Synergie, bei der das Projekt auf einem soliden, auch für ein Verwaltungsumfeld gut lesbaren Fundament ruht und dennoch Raum für Anpassungsfähigkeit, Unberechenbares und Veränderung bietet.

Letztgenanntes gilt wenn… und wirklich nur wenn …

Voraussetzung ist natürlich, dass die Projektbeteiligten bzw. die Projektleitungen – und das kann ich gar nicht genug betonen – ihr (Projekt-) Handwerk nicht nur erlernen durften,

– NEIN, PROJEKTE KANN MAN NICHT EINFACH SO,

MAN KANN AUCH NICHT EINFACH EINEN MOTOR REPARIEREN,

WENN MAN ES NICHT HAT LERNEN DÜRFEN –

und dass sie Zugriff haben auf Projektwerkzeuge – repariert mal einen Motor mit einer Säge, das kann auch eine brilliante gelernte Mechanikerin nicht…. .

Liebe Projektauftraggebende.

Vorgesetzte.

Politische Endscheiderinnen.

Ihr alle, die ihr Projektaufträge erteilt:

Stellt sicher, dass ihr Projektleitende mit Expertinnenwissen zur Verfügung habt. Nutzt die Expertise Eurer Projekthandwerkerinnen. Sonst bauen die keinen neuen Motor, sondern einen Rube-Goldberg-Apparat.

Ein Rube-Goldberg-Apparat ist eine Nonsensmaschine.

Sie zerteilt einen Ablauf absichtlich kompliziert in möglichst viele Einzelschritte und führt ihn dann lustvoll aus. Der Weg bis zum Ende wird mittels einer aufwändigen Apparatur möglichst kleinschrittig, varianten- und abwechslungsreich gestaltet. Ein beliebtes Beispiel für einen Rube-Goldberg-Apparat sind solche Kugelbahnen: