Verbesserungen entdecken, entwickeln, umsetzen – Ideen und Anregungen aus der Praxis

Ich liebe es, in meinem Umfeld nach Verbesserungspotenzialen zu suchen und diese dann umzusetzen. Was relativ einfach klingt, ist in der Praxis gar nicht so einfach. Von der Entdeckung über die Definition guter Verbesserungen bis hin zur Nachverfolgung des Umsetzungsfortschritts lauern viele Fallstricke. Einige davon habe ich selbst schon zu spüren bekommen. Als Anregung und Impuls habe ich einige bewährte Ideen aus meiner persönlichen Praxis und Beobachtung zusammengestellt.

Ideen, Impulse und Beobachtungen laufend sammeln

Bei manchen Team-Retrospektiven und Kaizen-Meetings stelle ich immer wieder fest, wie schwierig das sein kann. Dabei sind die Verbesserungstrüffel oft gar nicht tief vergraben, sondern springen uns bei der täglichen Arbeit förmlich ins Auge, um dann – weil andere Dinge unsere Aufmerksamkeit erfordern – in Vergessenheit zu geraten. Gerade wenn wir fleißig bei der Arbeit sind, fällt uns etwas auf, aber wir sind schon im Fluss und arbeiten weiter an dem Thema. Aber anstatt den Gedanken oder die Beobachtung zu notieren, vergessen wir sie über dem Tagesgeschäft.

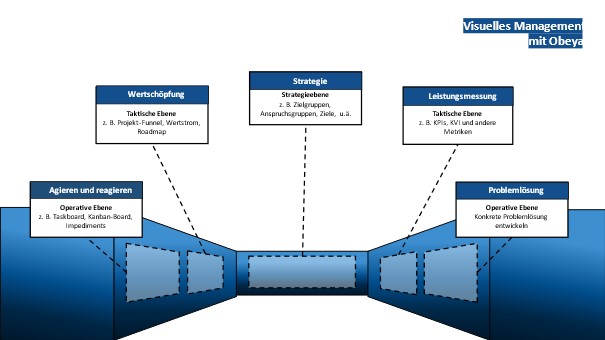

Eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist für mich das „Impediment-Backlog“. Idealerweise ist es Teil eines Obeya-Raums (virtuell oder analog). Das hat den Vorteil, dass wir unsere Sammlung immer vor Augen haben und jederzeit darauf zugreifen können. Im Zweifelsfall erkennen wir durch die Visualisierung sogar Zusammenhänge, die wir sonst nicht so leicht entdecken würden. Im Prinzip schaffen wir uns ein Sammelbecken für alltägliche Beobachtungen zu Verbesserungspotenzialen, die wir im Moment noch nicht angehen können, die aber als Inspiration für unsere nächste Verbesserungsiteration dienen können. Hier sammeln wir unsere Beobachtungen/Ideen, so dass sie für die anderen Teammitglieder sichtbar sind. Dies hat den Vorteil, dass andere, die eine ähnliche Beobachtung gemacht haben, ggf. Aspekte ergänzen können. Wenn etwas im Team immer wieder auftaucht, können wir es dort auch markieren. Je häufiger ein Thema immer wieder auftaucht, desto wahrscheinlicher ist es, dass es ein lohnendes Thema ist. Das hilft uns später in der Retrospektive einzuordnen, ob es sich lohnt, sich näher damit zu beschäftigen.

Wichtig ist, dass wir alle relevanten Informationen kurz und prägnant festhalten, damit wir später nachvollziehen können, was gemeint war. Bewährt hat sich für mich die Verwendung von W-Fragen:

- Was ist das Thema?

- Warum ist das Thema relevant?

- Wer ist betroffen?

- Was ist passiert bzw. was habe ich/haben wir beobachtet?

- Welche Auswirkungen hatte es?

- Welche ersten Ideen habe/n ich/wir?

Bitte keine ausführliche Analyse, nur ein paar Sätze als Gedächtnisstütze.

Da die Suche nach Verbesserungen eine „geschulte Wahrnehmung“ erfordert, bin ich auch ein großer Freund davon, das Entdecken von Verbesserungsideen zu einem täglichen Ritual im Team zu machen. So wie ich es in meinem Daily Review mache. Wenn wir uns als Team im Daily darauf verständigen, auch darüber zu sprechen, wenn uns etwas besonders aufgefallen ist und das für alle sichtbar im Impediment-Backlog festzuhalten, dann lässt sich das sehr gut in den Daily integrieren. Das heißt nicht, dass wir direkt in die Lösung einsteigen. Wir teilen lediglich unsere Beobachtungen mit den anderen Teammitgliedern. Denn es macht durchaus Sinn, nicht sofort dem ersten Impuls zu folgen, sondern sich die Dinge in Ruhe anzuschauen. Wir verfallen sonst sehr schnell in blinden Aktionismus und übersehen dabei schnell Aspekte und Zusammenhänge. In diesem Zusammenhang kann ich jedem die Verbesserungs- und Coaching-Kata empfehlen.

Mehr Tiefe als Breite oder weshalb auch bei Retrospektiven oft weniger mehr ist

So toll ich manche Retroformate finde, fällt mir immer wieder auf, dass wir bei Retrospektiven mit relativ dünnen Ergebnissen herauskommen und oft wenig in die Tiefe gehen. Deshalb macht es für mich Sinn, in der Retrospektive eher in die Tiefe als in die Breite zu gehen. Nach der Sammlung der verschiedenen Handlungsfelder ist es daher sinnvoll, sich auf die vielversprechendsten Themen zu konzentrieren. Dabei hilft – wie so oft – ein guter „Nordstern“, eine gute Produkt- oder Projektvision. Ein guter Referenzpunkt hilft bei der Einordnung, welches Thema am ehesten weiterhilft. Zur Erinnerung: Wir machen unsere Arbeit nicht zum Vergnügen, sondern weil wir etwas erreichen wollen. Dies ist später auch für die Auswahl der einzelnen Umsetzungsmaßnahmen wichtig.

Im Idealfall haben wir bereits unser Impediment-Backlog gefüllt, aus dem wir Themen auswählen können, und damit bereits eine erste Grundlage für unsere Themensammlung geschaffen, die wir ergänzen können. Wenn wir dann noch auswerten, wie oft ein Thema aufgefallen ist, haben wir einen ersten guten Hinweis, auf welche Themen wir uns konzentrieren sollten. Ergänzend ist es sinnvoll, einen Blick darauf zu werfen, wie gravierend die Folgen eines Themas sein können, wenn wir es nicht bearbeiten. Meist haben wir im Team aus Erfahrung schnell eine gute erste Einschätzung. So dass wir schnell 3-5 Themenschwerpunkte identifizieren können, auf die wir uns bei der Analyse und Ursachenforschung konzentrieren können.

Für die Ursachenanalyse gibt es tolle Tools und Hilfsmittel. Gerade von den Lean-Kollegen können wir als Agilisten einiges übernehmen. Von 5 Why über Fishbone bis hin zur FMEA-Analyse. Es lohnt sich, über den Tellerrand zu schauen, auch wenn viele der Werkzeuge und Tools eigentlich für die produzierende Industrie entwickelt wurden. Je besser wir die Ursachen verstehen, desto besser können wir mögliche Lösungsansätze entwickeln. Wichtig ist dabei, dass wir uns – ganz im Sinne von 5 Why – einer einfachen und effektiven Analysemethode – nicht mit der erstbesten Erklärung zufrieden geben, sondern tiefer bohren, um die Wurzeln eines Problems zu ergründen. Aus eigener Erfahrung weiß ich von einigen überraschenden Erkenntnissen zu berichten, die dabei zum Vorschein gekommen sind. Oft auch Dinge, die wir als Team so nicht bewusst wahrgenommen haben.

Wenn wir das Problem verstanden haben, fällt es uns viel leichter, wirklich effektive und effiziente Lösungsideen zu entwickeln. Daraus lassen sich mögliche Verbesserungsmaßnahmen ableiten, die wir mit wenig Aufwand und großer Wirkung umsetzen können. Wichtig ist, dass wir darauf achten, dass es sich um echte Verbesserungen handelt.

Echte Verbesserungen müssen – im Sinne von Kaizen – folgende Voraussetzungen erfüllen

- sie stellen eine Arbeitserleichterung für alle Beteiligten dar

- sie schaffen einen Mehrwert für unsere „Abnehmer“/Kunden/Auftraggeber

- und sie tragen zur Verbesserung der Ergebnisqualität bei (zumindest verschlechtern sie diese nicht).

So vermeiden wir, dass unseren Umsetzungsmaßnahmen in die Falle der lokalen Optimierung tappen oder dass wir gar auf die Idee kommen, den Aufwand auf andere abzuwälzen. Dies kann und darf nicht das Ziel von Verbesserungen sein, auch wenn es in der Praxis leider oft der Fall ist.

Damit haben wir bereits zwei sehr gute Instrumente zur Bewertung unserer abgeleiteten Maßnahmen: Wirkung und Aufwand der Maßnahme bzw. Mehrwert für Mitwirkende (Teammitglieder, Zulieferende) und „Kunden“ (Bürger:innen, Verwaltungsspitze, Gemeinderäte, Kolleg:innen).

Damit haben wir bereits zwei sehr gute Instrumente zur Bewertung unserer abgeleiteten Maßnahmen: Wirkung und Aufwand der Maßnahme bzw. Mehrwert für Mitwirkende (Teammitglieder, Zulieferende) und „Kunden“ (Bürger:innen, Verwaltungsspitze, Gemeinderäte, Kolleg:innen).

Nachverfolgen und auf dem Schirm behalten

Wie so oft gilt auch bei den Umsetzungsmaßnahmen: Weniger ist mehr. Für eine Verbesserungsiteration oder einen Sprint ist es sinnvoll, sich auf wenige Verbesserungsziele für den geplanten Verbesserungszeitraum zu konzentrieren. Ein bis zwei sind gut umsetzbar, alles andere führt zu Zielkonflikten. Idealerweise werden sie als Sprint- oder Iterationsziele aufgenommen, so dass sie Teil des Teamfokus für die nächste Iteration sind. Die entsprechenden Umsetzungspakete werden als Product Backlog Item (es muss nicht immer eine User Story sein) in das Task- oder Kanbanboard aufgenommen. Dies hat den Vorteil, dass das Thema präsent und auf dem Schirm des Teams bleibt. Während des Dailys kann auch hier über Fortschritte und Herausforderungen diskutiert und auf neue Erkenntnisse bei der Umsetzung reagiert werden.

Gelegentlich können Verbesserungsmetriken helfen, Fortschritte sichtbar zu machen. Verbesserungsmetriken sind übrigens temporär. Sie helfen uns zu erkennen, ob wir uns unseren Verbesserungszielen nähern und zu verstehen, was funktioniert und was nicht. Es ist wichtig, dass wir unsere Verbesserungsmetriken ebenso regelmäßig auf den Prüfstand stellen wie unsere Verbesserungsziele und -maßnahmen. Das Thema Metriken ist ziemlich umfangreich. Vielleicht gibt es ja mal einen Artikel dazu 😉

Fazit

Der Umgang mit Verbesserungsideen ist immer kontextabhängig. Es gibt keinen Masterplan und keine Blaupause. Es gibt gute und bewährte Praktiken, von denen man lernen und die man adaptieren kann. Wichtig ist, dass wir ständig dazu lernen, uns weiterzuentwickeln und unsere eigenen Fähigkeiten als Team, Verbesserungen zu erkennen und umzusetzen, weiterzuentwickeln. Dies gilt eben auf für das Thema Verbesserung. Jede Organisation hat einen Verbesserungsmuskel der trainiert werden möchte.